サイト内には、アフィリエイト広告が含まれています。

経費勘定科目(通信費)

経費の勘定科目の『通信費』の記載内容を確認しておいてください。

『通信費』は、事業で使う電話やインターネット、郵便などを記載する勘定科目です。

事業用として使用する固定電話、携帯電話、インターネット回線、プロバイダー料、請求書などの発送に使う郵便料金など、事業用通信手段に使うものがこれにあたります。

通信費費として記帳するもの

冒頭でも書いたように『通信費』として記載するものは、事業用の通信に使うものに限られます。

この原則は、どの勘定科目でも同じですので、個人使用の分を含めてはいけません。

通信費として計上できる主な項目は次の通りです。

- 固定電話料金

- 携帯電話料金

- インターネット回線料

- プロバイダー料

- 郵便料金(ハガキ、切手、郵送料金、発送料金等)

この代表的なものでも個人用に使用しているものは、経費として計上できません。

しかし、個人事業主の方の多くは、固定電話、携帯電話とも、個人使用と事業用とを同じ通信端末で行っている方も多いと思いますので、次に通信費の按分についてみていきましょう。

通信費の按分

按分とは、事業用と個人で使用しているものが同じ場合に個人用と事業用の割合を計算して経費計上することですから、ここでもその割合を計算して適切に処理する必要があります。

多くの方が携帯電話などは、個人用、事業用の区別無く使っていると思いますが、その使用料金もしっかりと按分する必要がありますので次に簡単な例として按分について紹介しておきますので参考にしてください。

例えば、スマートフォンを使っていて、1ヶ月の使用料金が1万円だったとして、その使用割合がおおよそ6:4で事業用が6だとすると、事業用として使用している60%が経費として計上できることになります。

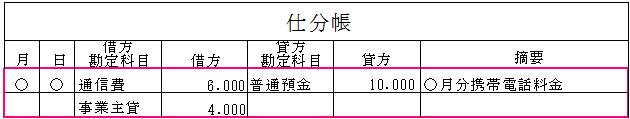

この場合、事業用で使用している60%を『通信費』として経費計上して、個人使用分の40%を「事業主貸」として処理しますので、仕訳帳では下記のように記帳します。

ここでもそうですが「事業主貸」としてキッチリ記帳しておかなくてはなりませんので「事業主借」と「事業主貸」の関係性をしっかり覚えておく必要があります。

帳簿付を始めた当初は「借り」なのか「貸し」なのかで迷うこともあると思いますが「借り」「貸し」が逆になると、お金の流れがおかしくなってしまいますので、十分注意して記帳するようにしてください。

通信費と荷造運賃の違い

通信費と混同しがちなのが『荷造運賃』です。

例えば、箱に商品を入れて小包で送った場合の勘定科目は?

さてこの場合「通信費」でしょうか?それとも「荷造運賃」でしょうか?

この場合の勘定科目は「荷造運賃」になります。

具体的な例をあげると、上のようにダンボール箱などに商品を入れて発送した場合は「荷造運賃」として処理し、商品カタログなどをメール便などで送った場合は「通信費」として処理するといいでしょう。

ようするに、本格的な梱包を行って発送するものは「荷造運賃」で、簡易的な包装で発送するものは「通信費」と考えるとわかりやすいと思います。

しかし、勘定科目の内容に関して厳密な決まりがあるわけではないので、どちらでもいいと言えばどちらでもいいのですが、一度決めたものは途中で変更せず、同じように記帳を続けてください。

これを「継続性の連続」と言い、確定申告時の提出書類などのチェックが行われて、継続性が無く、いい加減な申告だと思われたら、税務調査の頻度が高くなると考えられますので、どの勘定科目でも継続性を保つようにしてください。

(開業前に知っておきたい帳簿のつけかた)は

amazon.co.jpを宣伝しリンクすることでサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラム、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。