スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

接地工事(アース)について

電気工事を行う上で大切なのが接地工事で、漏れ電流や漏電が発生した時などに接地が重要な役割を果たします。

アースは、漏れた電気を地面に逃がす役割を果たす大切な配線で、アースがあることで人体への電気の流れを防ぎ、電化製品への悪影響を回避させることができるように設置されています。

一般家庭でも多くの電化製品に接地極がありますが、以外に接続されていないことが多いように感じます。

しかし、先にも書いたように漏電や感電を避けるためにも重要な設備なので、接地極(アース)は必ず接地端子に接続するようにしてください。

仮に洗濯機で漏電が発生したら、まず金属製の外枠に電気が流れ、そこに触れることで人体に電気が流れて感電してします。

家庭用の100Vなら、ごく短時間なら人体に影響はありませんが、片手をほかの金属に触れた状態で感電すると身体が動線となって、自分では手を放すことが出来なくなる

可能性があるので、重度の感電状態に陥り、最悪人体に悪影響を及ぼして死に至る可能性も否定できませんので、アースが必要な電化製品を使う時は、必ずアース端子に機器アースを接続して、確実に漏れ電流を地面に逃すようにしてください。

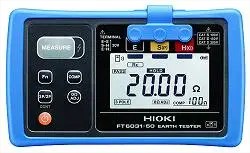

電気工事士は、電気工事の段階で確実な接地工事を行い、規定値に達していることを接地抵抗計を用いて値をしっかり確認してください。

なんて書かなくても電気工事士なら接地工事を行うのは当然なので、これこそ“釈迦に説法”でした。

それでは、電気工事の観点から接地について書いていきますので、ご覧ください。

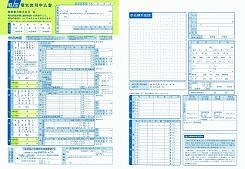

接地の種類

電気工事の中でも接地工事は非常に大切だという事は、電気工事士のみなさんならご存知だと思います。

そんな接地工事にもいろいろな規格があり、その規格に応じた接地工事の方法や材料があります。

大切な接地工事ですが、建物や設備に応じた接地の選定が必要となるけど、どのくらいの接地抵抗値を出せばいいのかが解らなくては、工事方法も使用材料も選定することができません。

そこで接地の種類と接地抵抗値を下記にまとめてみたので参考にしてください。

| 1350-1表 接地工事の種類とその接地抵抗値 | |

|---|---|

| 接地工事の種類 | 接地抵抗値 |

| A種接地工事 | 10Ω以下 |

| B種接地工事 |

変圧器の高圧側又は特別高圧側電路の一線地絡電流のアンペア数で150(中略)を除した値に等しいΩ数以下。 |

| C種接地工事 | 10Ω以下(低圧電路に電流動作形で定格感度電流100mA以下、動作時間0.2秒以下の漏電遮断器を施設するときは、500Ω以下とする) |

| D種接地工事 | 100Ω以下(低圧電路に電流動作形で定格感度電流100mA以下、動作時間0.5秒以下の漏電遮断器を施設するときは、500Ω以下とする) |

(上記は内線規程より抜粋させていただいたものです。)

以上のように接地工事の種類はA~D種までの4種類となります。

この中で一般住宅に用いるのは、ほぼD種接地工事となります。

接地抵抗値は、100Ω以下と比較的ゆるく、必要な接地抵抗値を得るのは容易だと思います。

そして、電気工事士として行う工事の中でも頻繁に行うのが、A種接地工事です。

こちらは、高圧受電におけるキューピクルや電気室といった設備に対して行われることが多く、より安全性を求められる設備なので、求められる接地抵抗値も10Ω以下と厳しくなっています。

余談になりますが、新築時であれば銅板埋め込みなど、より接地抵抗値を得やすい工事方法の選択もできますが、既存の建物などでA種接地工事の値を得るのに苦労する場合もあります。

地下の状況により、20Ωくらいまでは接地抵抗値が下がっても、そこから先がなかなか落ちない・・・という事も、よくある話です。

こんな場合でも求められる接地抵抗値を確保しなければ、送電申請を行っても受電することは出来ないので、様々な工事方法を用いて10Ω以下に下げなくてはなりません。

多くの場合、アース棒を何本も打ち込むことになりますが、これが結構疲れる作業です。

多分、電気工事を行っている方なら、こんな経験をされている方も多いのではないでしょうか。

こんな辛いアース棒打込み作業を楽にしてくれる工具もあるので、興味があったら見てください。

今回、紹介した接地工事の種類の表は『内線規程』 から抜粋しましたが、電気工事を行うときに『内線規程』 が非常に大切なので、一事業所に一冊は、備付るようにしてください。

- 内線規程 (関西電力)

- 内線規程 (東京電力)

- 内線規程 (中部電力)

- 内線規程 (東北電力)

- 内線規程 (中国電力)

- 内線規程 (九州電力)

- 内線規程 (北海道電力)

- 内線規程 (四国電力)

- 内線規程 (北陸電力)

- 内線規程 (沖縄電力)

各電力会社用の内線規定を掲載してあるので、みなさんが主に電気工事を行う管内の電力会社のものを選んでください。

大まかに接地工事についてご紹介いたしましたが、ここで紹介した内容は電気工事士なら当然知ってることばかりだったと思うので、まさに“釈迦に説法”というか“孔子に悟道”というのか、見飽きて聞き飽きていることばかりだったと思います。

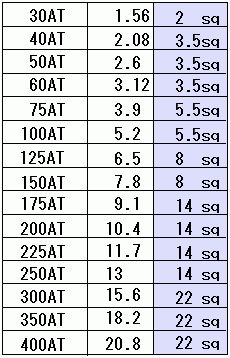

接地線の選定や接地工事に使用するケーブルの選択に役立つ情報は、下のリンクページで確認してください。

スポンサーリンク