スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

テスタの使い方

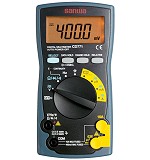

電気工事で使う計測器の中で、最もよく使うのがテスタでしょう。

電圧測定や抵抗の測定など、電気的に重要な基礎データを知るために用いるのがテスタです。

電圧確認は、電気工事士として基本中の基本なので、電気工事完了後の送電前の分岐機器(分電盤)での電圧測定は、必ず行わなければならない大切な確認作業です。

仮に100V機器に200V電圧を送ってしまうと接続されている機器は、破損して使い物にならなくなってしまうし、逆に200V機器に100V電圧で送電すると、機器が作動せず、これも使い物になりません。

このように適切な電圧で供給するためにも送電前の電圧測定は大切な作業で、測定方法を身につけておくことは電気工事士としての基本なので、しっかり基本的な測定方法を覚えてください。

テスタとは

電気工事で用いるテスタにもいろいろな種類のものがあり、まずはどのようなものがあるのか確認してください。

アナログテスタとデジタルテスタです。

このタイプのものは、中学校の授業などにも使われることがあるので一般の方でも目にしたことがあると思います。

一般的に、このタイプのものは電化製品の製造現場や電気の基盤などを製作しているような工場で使われたり家電の修理などの際に多く使われていますが、電気工事の中で使われることあまりありません。

電気工事の場合、電圧、抵抗のほかに電流測定も行う必要があるため、多くの電気工事士さんは電流測定に必要な、『クランプ付き』のものを使っています。

私もこのタイプの『クランプ付きテスタ』を使っています。

以前は、アナログ式の『クランプ付きテスタ』を使っていましたが、永年の使用で壊れてしまったのでデジタルに買い替えましたが、使用していて運転電流の測定の際、電流値の確認が容易で気に入っています。

電気工事の場合、建物の電気使用量を測定するのに電流値を測定することが多いので、クランプメータは無くてはならない機能ですから、これと同じようなタイプのものを多く使用されているのだと思います。

3種類ほどテスタを紹介しましたが、使用目的に応じて適切なものを選ぶことが肝心なので、自身の使用目的に応じたものを選んでください。

それでは実際の使用方法を紹介しておきましょう。

電圧の測定方法

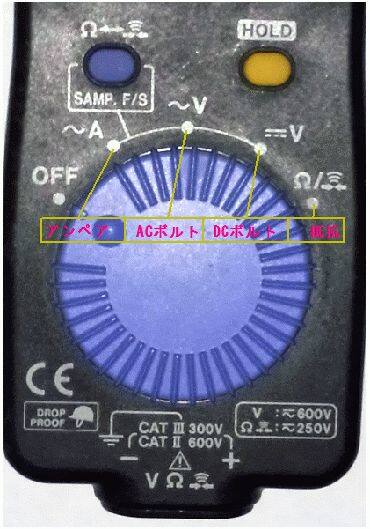

テスタの使い方としてよく知られているものなので、今更説明するほどのこともないと思うのですが、レンジの切替などを覚えておかないと正確な測定ができないし、何よりレンジ設定を間違って使うとテスタが壊れてしまうので、使い方を間違わないためにも一読してください。

テスタを使用する際、最初に行うのがレンジ設定で、測定するものに見合った測定レンジを選択しなくては測定することができませんし、はじめにも書いたようにテスタ自体が壊れる危険性があるので、測定レンジを間違わないようにしてください。

私が使っているクランプ付きテスタの測定レンジは、

- (A) アンペアレンジ

- (V) 交流ボルトレンジ

- (mV) 直流ボルトレンジ

- (Ω)抵抗レンジ

の4種類になります。

まず最初に交流ボルトレンジですが、電力会社から供給される低圧電気は、全て交流の電気なので、電圧測定にはこのレンジを使います。

測定用指針を測定対象物のプラス側、マイナス側それぞれに接触させると下の写真のように、対象物の電圧が表示されます。

通常電力会社から供給される電圧は、

通称100Vの場合、95V~105Vの範囲の電圧で供給されており、

通称200Vの場合、190V~210Vの範囲で供給されているので、測定値がこの範囲内に収まっていれば正常だということになります。

電流の測定方法

電流測定に使用するのがクランプです。

測定対象物のケーブルに挟んで使用します。

このとき、測定レンジは、勿論 (A) レンジで、測定対象ケーブルの一線にクランプを掛けるだけで、写真のように電流量を測定することができます。

測定の際には、3線ある場合でも2線の場合でも、必ず電圧側の1線にクランプを掛けてください。

まとめて、クランプしても測定することはできません。

電流測定をよく行うのは、

- 各回路の電流値の測定

- 建物全体の電流値の測定

- 機械やエアコンなどの運転電流の測定

などの場合です。

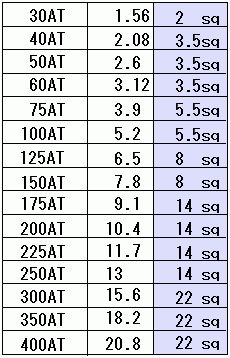

各回路の電流値の測定は、ブレーカー遮断の原因究明の際などに行うことが多く、ブレーカー容量を上回る電流が流れていないかの確認です。

建物全体の電流値の測定も、主幹ブレーカーや電力メーターなどの許容電流内で電気が使用されているのか確認するために行います。

機械やエアコンなどの運転電流確認の場合、規定の運転電流で運転されているか確認する際に行います。

規定運転電流以上の電流が流れている場合、機械不良が疑われるので原因を究明して修理を行い、規定電流値になるように改修しなくてはなりません。

このように電流測定は、とても大切な作業なので現場に応じて、それぞれの電流測定を行ってください。

抵抗値の測定に関して電気工事で使用する場合、主に導通チェックに用いることが多く、そのほかには、あまり使いません。

直流電圧の測定に関しては、最近では太陽光発電におけるパネルから、パワーコンディショナーへの一次側電圧を測定するときなどに用います。

ご存知だと思いますが太陽光発電パネルで発電される電気は直流なので、入力電圧の測定には直流レンジを使用して測定します。

そのほかには、非常照明などのバッテリー電圧などの測定を行うこともあるので、使用するテスタの取り扱い説明書を参照して、測定方法を確認しておいてください。

三相200V動力回路の測定

ここまでは、単相回路の測定方法でしたが、ここからは三相回路の測定方法を紹介します。

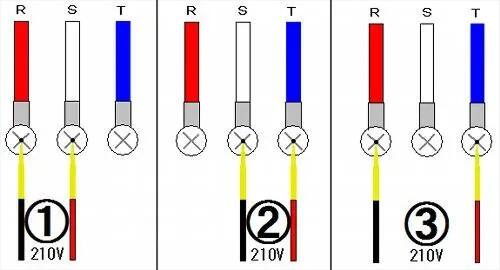

あいにく写真が無いので、Jw_cadで簡単なイラストを描いておきましたので、それでご勘弁ください。

まずはその簡単なイラストをご覧ください。

拙いイラストで申し訳ありませんが、測定の手順は理解いただけると思います。

画像で示しているように、(1)~(3)のように順番に測定し、全ての端子間で210V前後の同一の電圧であれば正常です。

欠相があれば、その端子間では電圧が検出されないのですぐに確認することができます。

三相の場合は、R、S、T間全てを測定してください。

単相で200Vを計測するときは、(3)のようにテスタの指針を端子に接触させ、200Vが計測されれば正常です。

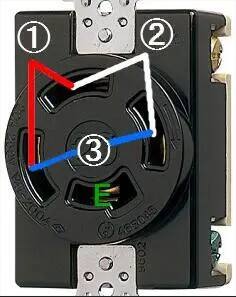

次に、三相コンセントでの計測ですが、右の画像のように順番に測定していきます。

これは、端子で測定するのと同じです。

三相動力の電圧測定は、これで終わりですが、送電前にもう一つ確認しておかなくてはならないことがあります。

それは、正相か逆相かの確認です。

三相動力の場合、正相で動力機器に電気を供給しなくては、機器本来の動きをしないし、そのまま放置すると機械不良などを引き起こしかねないので、このチェックは怠らないようにしてください。

そのために必要なのが、検相器と呼ばれる計測機器です。

因みに今私が使っているが下の画像の検相器です。

これは、非接触型なので通電中の芯線や端子などに触れる必要がないので取扱が楽で安全です。

テスタと同じように指針を直接接触させるタイプや、ワニ口クリップのものもあるけど、それよりはるかに安全だし、本体に磁石が付いているので近くの鉄部に貼り付けておけば、

手を触れることなく簡単に検相することが出来るので、ちょっと価格は高めですが、これに買い替えました。

もし検相器の購入を考えてるんだったらおすすめです。

以上が簡単なテスタの測定方法でしたが、当然みなさん知ってると思いましたが、電気工事の基本として知っておかなくてはならないことなので、あえて掲載しておきました。

テスタ、絶縁抵抗計、接地抵抗計や、そのほかの電気工事に必要な工具をお探しなら、こちらをご覧ください。

スポンサーリンク