スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

配管・配線用貫通部の防火処理方法について

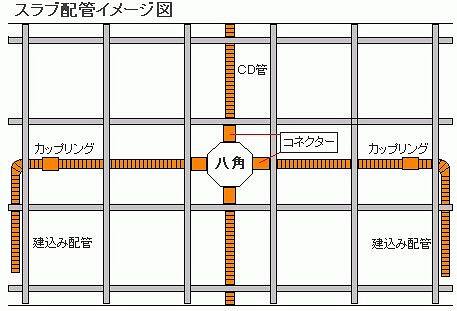

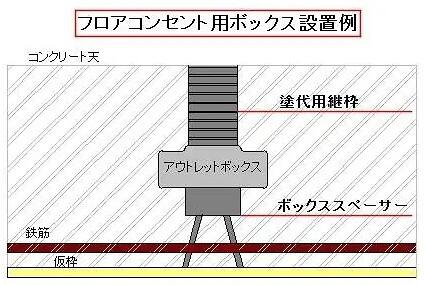

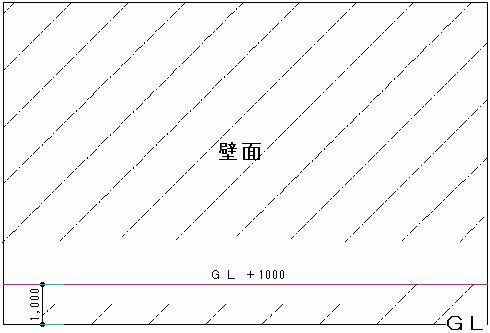

電気工事を行う中で耐火構造物を貫通して配管を伸ばしたり、ケーブルを通したりすることがあります。

外壁やスラブなどの躯体構造物を貫通することもあれば、天井内に設けられている防火隔壁のように、耐火ボードで仕切られたところを貫通することもあると思います。

ご存知のように、一言で貫通部分の防火処理といっても、その素材や建物としての重要性、延焼防止に関わる耐力などにより処理方法が違います。

また、貫通部に使用する材料の種類でも処理方法が変わってくるので、全てを覚えておくのも中々大変なことです。

私も永年電気工事に携わっていますが、常に新しい材料や工法が出てくるので、都度勉強しながらの施工になることも少なくありません。

とは言っても、一般的に多く用いられているのは簡易的な耐火パテを使った方法で、これなら材料費も安価だし、施工も簡単なのでよく行われている工法だと思います。

ただ簡単な分、厳しい基準が適用される部分での使用には限界があるので、使用箇所の延焼防止基準などを確認して適切な工法を選択しなくてはなりません。

当然、建物の竣工検査の中には消防検査も含まれるので、消防に提出する書類の中には防火区画貫通部の処理方法や使用材料なども記載しなくてはならないし、施工状況も目視で検査されるので、検査前に自主検査をキッチリ行い、不備の無いようにしておかなくてはなりません。

消防検査は管轄消防署より検査の厳しさが違うので、前の物件で甘い検査で通ったとしても、次も検査が通るとは限りません。

これも全国で統一してもらわないと施工する側としては、どこまでやればいいのか判断に迷いが生じて必要以上の処理を余儀なくされる結果になって、無駄な費用を拠出しなくてはなりません。

と、恨み言を書いてみても相手は上から目線の消防署だから、施工不備と言われれば従うしか無いのが弱いところです・・・

そんな弱い立場の私たちですが、しっかりした施工を心掛けていれば何の問題も無いので、防火処理の方法を覚えて臨機応変に使い分けられるようにしておきたいものです。

防火区画貫通部のパテ処理

防火区画貫通部の処理として最も簡易的なのが、これからご紹介する耐火パテによる防火処理の方法です。

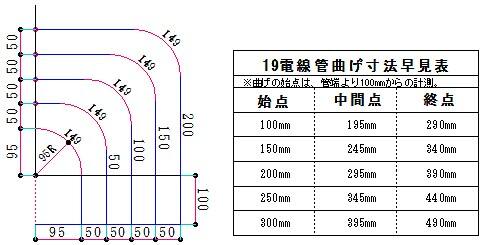

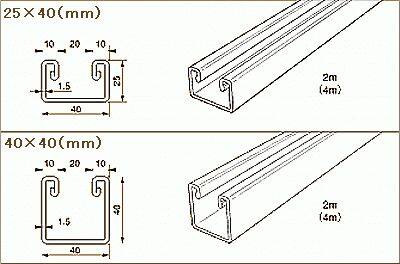

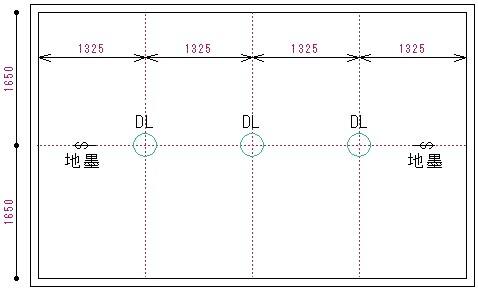

耐火パテの中にも幾つか種類があり、それぞれ使用できる条件が定められていますので、まずはその使用状況を表にしておいたので見てください。

| 貫通部使用材 | NF-5DS-N | NF-11 TF | NF-11 TF |

|---|---|---|---|

|

ケーブル直配線 |

使用不可 | 使用可 | |

|

鋼製電線管配線 |

使用可 |

使用可 |

|

|

可燃性配管 |

使用不可 | ||

※この表は、日東化成株式会社のプラシールの資料を参考にさせていただきました。

日東化成のプラシールは現場でもよく使われているので知ってると思いますし電材店でも普通に在庫として有るものなので、すぐに手に入るので重宝されている防火処理材だと思うので資料もそれを参考にさせていただきました。

使い方も簡単で基本的には、電線管やケーブルなどの貫通材を通した後の隙間に充填するだけなので施工時間も短時間で済むし特別な技術も部材も必要ないので、新人さんでも簡単に防火処理を行うことが出来るのが最大の利点でしょう。

それゆえ電気工事だけでなく、エアコンの配管を貫通した後処理にもよく使われているし、設備工事でもたまに使ってるのを見掛けるくらいです。

詳しい施工方法に関しては、下記リンクで確認してください。

この資料の中の【NF-5DS-N】は、すでに販売が終了しているので、新しい【プラシールFP-01】を使うようにしてください。

尚、使用前には、必ず下記ページで施工条件等を確認してください。

間違った使い方をすると消防に指摘され、消防検査不合格という事にもなりかねないので十分注意するようにしてください。

※使用前に下記リンクで使用条件及び施工条件を確認してください。

ここまでが簡易的な防火処理の方法と使用材料でしたが、現場の施工条件等を考慮して、この方法でも問題ないことを確認してから施工するようにしてください。

紹介したほかにも、ケーブルラックやバスダクトなどを用いて別区画に電気を供給するために壁を貫通して繋げることもよくあることです。

そんな時には、簡易的な耐火パテでの処理は認められていないので、ほかの工法を用いて防火処理しなくてはなりません。

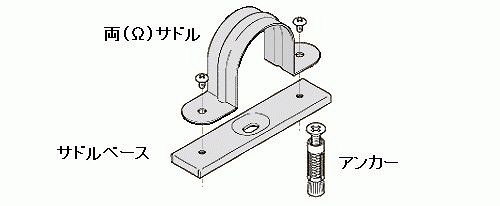

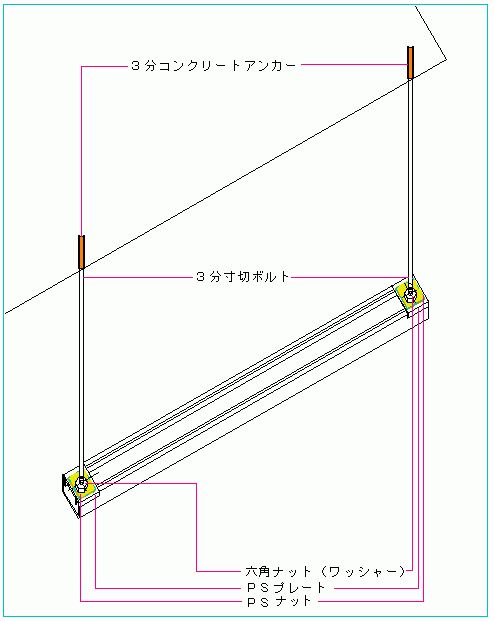

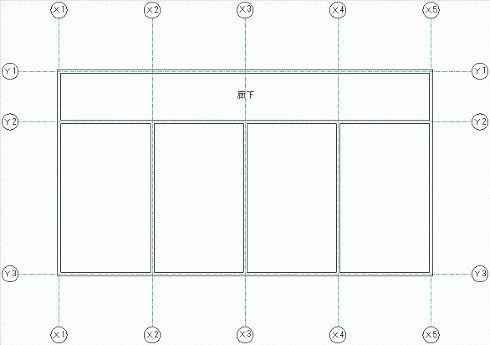

そこで、ケーブルラックやバスダクト貫通部の処理でよく用いられる施工法として、

『プロテクト工法』というものがあります。

現場で電気工事をされている方なら見たことがあると思います。

※この写真は、セキスイのカタログから抜粋したものです。

簡単に言ってしまうと、ケーブルラックやバスダクトを用いてケーブルを敷設した後に貫通部を塞ぐだけのことなので考え方としては簡易的な耐火パテの施工と同じだと思っても間違いではありません。

というか、防火処理全般が貫通部分を塞ぐだけのことだから、いかに孔を塞ぐかということに尽きます。

ただ、そこに消防法による防火区画の基準が関連してくるので、様々な施工法を用いて、いろんな材料を使いながら確実に施工しなくてはならないので電気工事士も最低限、電気工事に関連する消防法の内容を知っておく必要があると私は思っています。

ケーブルラックやバスダクトなどに用いる『プロテクト工法』に必要な材料や施工方法の確認には、セキスイのカタログが解りやすいと思いますし、ほかの材料や施工法も確認できるので最適だと思ったのでPDFで公開されてリンクを紹介しておくので確認してください。

防火区画の確実な確保も電気工事の大切な仕事だから、疎かにせず確実な施工を心掛けるようにしてください。

もちろん見積もり段階で防火区画処理材を見積もりに含めることも忘れないでください。

これだけでも、馬鹿にならない金額なので、忘れると大損害です。

スポンサーリンク

プラシール (耐火パテ) NF-12HM

プラシール (耐火パテ) NF-12HM