スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

電気の引込申請のやり方

電気工事士の業務の中に、電力会社への引込申請があります。

電気工事を行った建物に命を吹き込む大切な電気の引込申請ですが、その申請内容によって申請方法も違うし、申請に必要な記入内容も変わってきます。

かつては、電力会社の営業所の引込申請窓口に赴き、直接対面で申請手続きを行っていましたが、現在では低圧電力のほぼ全ての申請をオンラインで行うようになり、電気工事士として電量会社のエリア担当営業所に赴き時間の無駄を省くことができるようになったので、その点は歓迎すべきですが、一部年配の電気工事士さんの中には、未だにオンライン申請の手順が解らないという方もいらっしゃるようなので、緊急避難的対処として、かつてのようにファックス申請を受け付けるとか、Eメールでの申請を受け付けるなど、柔軟な対応も必要ではないかとも思います。

しかし、大多数の電気工事士さんがオンライン申請を活用して、申請業務の効率化を享受しているので、このページでは、一般的な電気の引込申請について書かせてていただきます。

引込申請書類とその意味

新築や既存の建物の改修などで電気工事を行った際には、電力会社への引込申請や容量変更などの申請が必要なることが多いと思います。

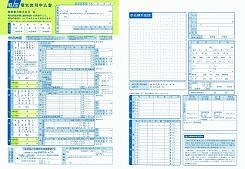

そのときに作成しなくてはならないのが、引込申請書類ですが、一般的な住宅などの引込申請に必要な書類は、

- 低圧電気使用申込書

- 施工証明書兼お客様電気設備図面

- 竣工図面

上記三点になります。

画像クリックで拡大表示されます。

しかし、現在多くの電力会社で低圧引込申請や容量変更申請を対面では行っておらず、オンライン申請が主流となっているので、低圧電気の各種申請では、紹介したような書類を揃えることも無くなりました。

とはいうものの、オンライン申請でも記入する項目や添付したりするものは、ほぼ同じなので内容を確認しておくことでオンライン申請するときに説明内容の理解度が上って、より短時間で申請を済ませることになると思います。

この中には、行った電気工事の内容や自主検査の結果、電気設備の配線系統など、電気を受電するために必要な内容を記載するので、これを元に電力会社は該当地域の電気容量を算出し、地域における停電などの発生を防ぐために必要な場合、送電系統の変更や送電容量の変更を行います。

送電系統の変更やトランス容量の変更などが伴う場合、

『外線要』(がいせんよう)とされ、引込工事まで1ヶ月以上必要となるので引込申請は、できるだけ早く行うのが賢明です。

仮に、申請内容が虚偽などによって過少申告された場合、送電容量超過等により、対象地域及び送電系統に過大な電気が流れて大規模停電を引き起こす可能性もあり、社会に与える影響は大きくなります。

これに伴い社会的な損失も発生するため、原因究明後問題が発覚した場合、受電者及び建物の電気工事を行った工事会社に対して巨額の賠償責任が発生することも考えられるし、

電気工事会社に対しては、業務停止や登録取り消しなどの厳しい行政処分が下されます。

電気の受電申請書類には、行った電気工事の内容及び使用機器など容量計算に必要な情報を全て記載しなくてはなりません。

そのためには、電気工事の設計段階で建物の総容量の計算や安全対策に必要な機器の設置や配置などを考え、適切な電気工事を行わなくてはなりません。

これは、電気工事士として電気に携わるもの全てに課せられた義務であり、電気工事士法で定められた電気工事士の責務です。

このように電気の引込申請には重要な役割があり、電気工事士には大きな責任が課せられています。

電気工事をされている方なら、既に知っていることだと思いますが今一度、引込申請の意味を思い起こして適切な電気工事を行ってください。。

こちらでご紹介したもののほかに

- 集合住宅用電気使用申込書

- 高圧電気使用申込書

- 臨時電気使用申込書

などがあります。

これらにつきましては、下記サイトにてご確認ください。

これは関西電力管内用ですが、各電力会社からも同様の申請データなどが公表されていると思いますので、みなさんの管轄電力会社のものを探してください。

ここまでがこれまでの電気の申請に必要だった書類関連でした。

しかし関西電力管内では、平成27年11月30日で営業所の窓口での低圧工事受付ができなくなり、全てインターネットもしくはFAXによる申請となり、現在では、徐々にFAX申請受付も縮小されつつあり、いずれインターネット申請のみになるでしょう。

ちなみに、関西電力管内でしたら、『シンセツくん』という呼び名のインターネット申請があります。

便利な点は、24時間申請することができるので、これまでのように電力会社の営業時間内に担当営業所まで行く必要がなくなったことでしょう。

不便な点は、まず操作説明が不明瞭で、初めて使う場合、申請書類に必要な項目を入力するだけでマニュアルを何度も見直して、入力しなくてはならず、それだけで数時間を要する方もいるようです。

操作マニュアルは、下記のページで確認してください。

私は、以前からインターネット申請を行っていたので、今回の変更には、まったく影響されませんでしたが、これから行う方にとっては、イライラするかもしれません。

しかし、だからといって申請を行わないということにはできないので、これまでどおり電気工事が完了すれば、同じように電気の引込申請をする必要があるので、もう慣れるしか選択肢はありません。

インターネット申請を行うには、まずインターネット申請に必要な電気工事業者登録が必要になります。

登録方法は、まず最初にメールアドレスの登録を行い、返信されてくるメールに記載された登録用URLから登録画面に行き、下記内容を記入して登録します。

<登録内容>

- パスワード

- 事業所名(社名変更等)

- 代表者.名

- 組合名称

- 組合員番号

- 電気.事業法の登録番号、届出番号

- PCメールアドレス

- 携帯メールアドレス

- 電話番号

- FAX番号

- 携帯番号

- 携帯所有者

- 住所

- 主任電気工事士名

- 主任電気工事士 第1種免状番号

- 主任電気工事士 第2種免状番号

- 作業者名

この登録内容を送信するとログインIDとパスワードが発布されるので、厳重に管理してください。

これでインターネット申請の登録手続きは終了なので、これでインターネット申請ができるようになります。

ログインIDとパスワードを入力してメイン画面に進み、電気工事申込から入力画面に進んで、各項目への入力を始めてください。

後は、マニュアルや各項目の操作内容にしたがって、必要事項を入力して申請内容を送信すれば、翌日もしくは翌々日に『申請受付』メールが登録メールアドレスに届きます。

その後数日以内に確認の為の電話が登録された電話番号に入る場合もあり、記載内容に誤りがないかなどの確認が行われ、この時点で引込申請が受理されたことになります。

因みに、申請に必要な項目は、窓口で申請していたものと同様の内容ですし、竣工図面などの提出もこれまでどおりなので、盤結線図や電気図面などを作成して、添付ファイルとして送信するかFAXで送信するようにしてください。

インターネット申請画面でも簡易な図面の作成はできますが、どうせ盤結線図や電気図面は作成しなくてはならないのですから、私は作成したものを添付ファイルとして送信するようにしています。

以前は、FAXで申請する方法もありましたが、現在は廃止されています。

尚、各電力会社とも発送電分離を推し進め、現在では別会社となっているので託送サービスを利用するときは、各電量会社系の託送サービス会社への申請が必要になる場合があるので、覚えておいてください。

ちなみに関西電力管内の託送サービスは、『関西電力送配電株式会社』になります。

このように、電気の引込申請も大きく様変わりして便利な反面、窓口での申請と違って口頭での説明や質疑応答ができないので、記載内容には十分注意するようにしてください。

例えば電気容量の入力の際は桁数を間違ってしまうと、とんでもないことになるので、入力内容の確認は、しっかり行うようにしてください。

まあ、仮に間違っていても電力会社からの電話で確認されるので、そのときに気付くと思いますけどね。

電気の申請については、これで終わりです。

各電力会社低圧引込申請関連ページ

各地の電力会社のページリンクを紹介しておきますので活用してください。

| 北海道電力 | ・インターネット電設申込システム (電設Web) |

|---|---|

| 東北電力 | ・電気設備の新増設 |

| 東京電力 | ・電気使用インターネット申し込み |

| 中部電力 | ・インターネット申し込みシステム |

| 北陸電力 | ・電気工事店さまへのご案内 |

| 関西電力 | ・インターネット低圧工事申込み (シンセツくん) |

| 中国電力 | ・新増設工事のお申込み (電気工事店のみなさま) |

| 四国電力 | ・インターネット低圧工事申込み |

| 九州電力 | ・低圧工事のお申込み (らくらくネット) |

| 沖縄電力 | ・低圧受電のお客さま |

スポンサーリンク