スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

実践電気工事 木造住宅の配線作業 (3) 実際の配線作業

木造住宅での実際の配線作業

前回は、電気工事の配線方法についてお話いたしました。

内容をご覧になったみなさんは、

「電気の配線工事なんて簡単じゃん」

と思われたのではないでしょうか。

そう、実際に電気工事として行う配線作業は、概ね前回紹介した方法を駆使して行うもなので、基本さえ間違わなければ、そんなに難しいものではありません。

しかし、実際の電気工事を行う現場では、さまざまな業者や材料、品物などがあり、それらにも注意を払いながら効率よく作業を進めなくてはならず、やはり、それなりの経験が必要となってきます。

電気工事の現場での配線工事

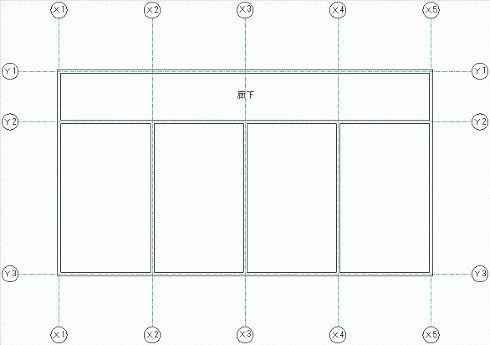

それでは、実際に電気工事を行っている現場写真を交えて電気工事での配線作業を紹介していきましょう。

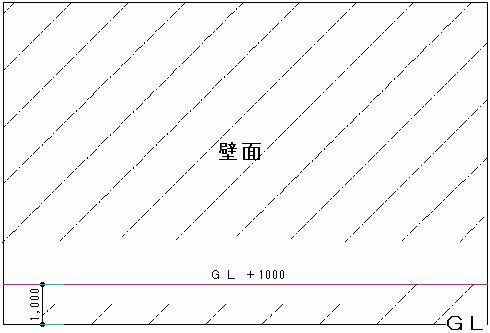

木造住宅の電気工事では、外壁や屋根などある程度建築が進んでから電気工事を行います。

電気工事の場合、屋内配線作業がほとんどですから、床も無く、基礎の状態で配線作業を行うのは、非効率的ですし、何より危険です。

また、大工さんや設備屋さんなどの工事が先ですから、そんなときに電気工事を行うと、他の業者さんの邪魔になるので、ある程度建築が進んでから電気工事を行うのです。

もちろん、床下などに電気設備がある場合は、必要な電気設備の配線や配管作業を先行して行い、その後本格的な配線作業を行うことになります。

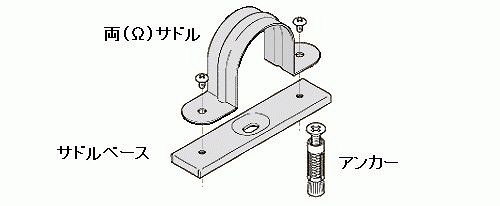

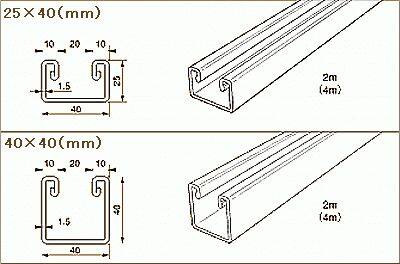

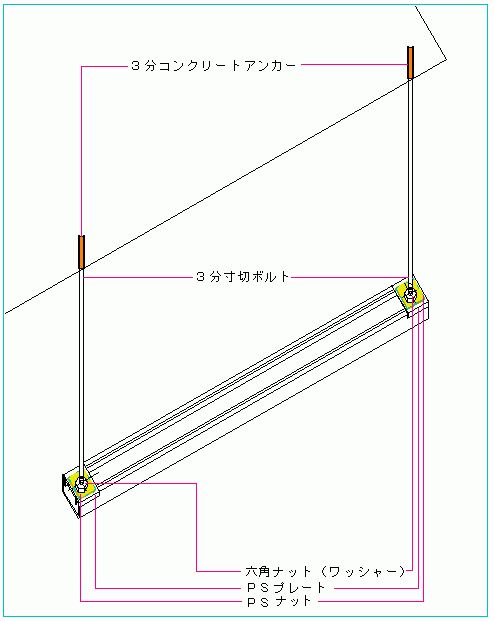

この木造住宅の配線のはじめにも書きましたが、木造住宅の配線作業は、構造材にステップルを用いてVVFケーブルなどを支持していくのが基本ですが、そのほかの支持材料を用いて行う方法も併用して行います。

店舗などの配線作業では、軽天などの天井下地が出来てから配線を行うことも多く、ステップルなどの支持材を用いない場合もありますが、木造住宅の場合の配線は、天井下地や壁下地などが出来る前に行うため、構造材などへのケーブル支持が不可欠となります。

例えば、配線したケーブルが縦横無尽に中空を飛び交っていたら、他の業者さんの作業の邪魔にもなりますし、何より休日に、お客さんがいらしたときの印象が悪くなり、その建築会社の印象まで悪くしてしまうことにもなりかねませんので、配線は、整然と行い、見た目も重視しなくてはならないのです。

では、実際の配線写真をご覧いただきましょう。

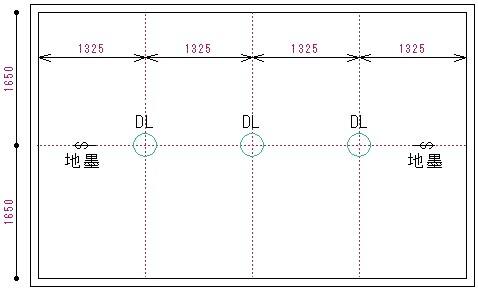

この写真の場合は、本数も少なく、構造材に直接ステップルでVVFケーブルを支持しています。

ご覧のように、なるべく配線ルートは同じところを通るようにして整然と並べるように配線してください。

ちなみに、写真内に丸いものが写っていますが、決して心霊写真ではないので、お間違いなく。。。

これは、写真撮影時に浮遊していた埃にフラッシュが反射したものなんです。

まあ、建築現場ですから多少の埃が舞っているのは、しかたのないことですからお許しください。

こうして、屋内の配線を進めつつ、配線作業の終わった照明回路やコンセント回路などを結線していきます。

コンセント回路の場合は、プラス、マイナスをそれぞれ束ねて結線すれば完成です。

そして、照明回路におけるスイッチ結線は、

この実践電気工事のカテゴリ(結線)で紹介したように、結線した後に、点灯動作の確認を行います。

実際の結線完了後の写真をご覧ください。

結線完了後、ジョイントボックスを取り付けて、これで結線作業も完成です。

最近では、このジョイントボックスを取り付けない電気工事業者もいますが、電気工事の基本として、ジョイントボックスを取り付けるのは当たり前ですから、私のサイトをご覧のみなさまには、しっかりと取り付けていただきたいものです。

さあ、いかがでしたか、少ない写真で、ちょっと解り辛かったかもしれませんが、大体の感じは、掴んでいただけたのではないでしょうか。

次回は、配線作業終了後に行う確認作業についてお話いたします。

電気工事に使う工具をお探しなら下記サイトをご覧ください。

スポンサーリンク