スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

絶縁抵抗計(メガ)の使い方

絶縁抵抗計は、電気工事士である以上、必要不可欠な測定器です。

電気工事業者として開業する際にも備付の義務があるので、電気工事業者で絶縁抵抗計を備え付けていない事業所は皆無だと思います。

電気工事業者であるからには、電力会社への送電申請を行うと思いますが、その際にも絶縁抵抗値の記入欄があるし、そこには現地で測定した数値を記入しなくてはなりません。

この書類は電力会社にて保管され、対象建物で電気的トラブルが発生した際に、経済産業省へ事故報告書とともに提出されるものなので、測定もせず、いい加減な数値を記入することは、公文書虚偽記載などの罪に問われることも覚悟しなくてはならない、大切なものです。

ちょっと脅しのような感じになってしまいましたが事実なので肝に銘じて測定し、自身が行った電気工事に間違いがないことを確認するようにしてください。

この絶縁抵抗計の使い方の記事掲載に関しましては、閲覧者様からのご意見により、掲載させていただきました。

絶縁抵抗計とは

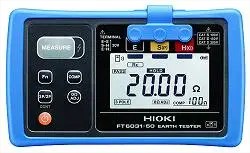

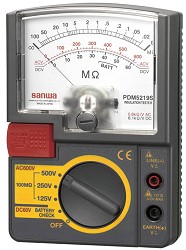

電気工事で使う絶縁抵抗計にも、アナログのものとデジタルのものがあり、さらに測定レンジによって使用するものが変ってきます。

最近では、測定レンジを広範囲に設定できるものもあり、昔のようにレンジに合わせて何種類も揃える必要もなくなりました。

デジタルとアナログの絶縁抵抗計を紹介しましたが、勿論ほんの一例なので他のメーカーからも、いろいろなものが販売されているので、業務に見合ったものをチョイスすればいいと思います。

そんな中でも、私はデジタル絶縁抵抗計をおすすめします。

なんと言っても数値の確認が容易で、まず見間違うことがないし、アナログのものに比べて測定レンジが多いので、広い範囲に対応できるのがおすすめポイントです。

これは、あくまで私感なので参考程度にしてください。

ちなみに私は、十年以上前に購入したアナログ式のものを今でも使っていましたが、ついにその日がやってきたようで、測定値がどうもおかしいので、ついに買換えました。

もちろんおすすめしていたデジタル絶縁抵抗計で、これでこの先少なくとも5年以上は安泰だと思っています。

使用頻度の問題もありますが、相対的に一度買ってしまえば、そんなに頻繁に買い換えるものでもないので、新規に購入する場合や買換えの際には、慎重に選ぶようにしてください。

購入後、長く付き合うことになるものなので。

私が使っていたものと、ほぼ同等品だと思います。

私が購入した当時と同じような製品が今でも販売されていることに、少し驚きを感じています。

この時代ですから、もう同じようなものは無いと思っていたので、ある意味新鮮な感じがします。

絶縁抵抗計の測定とは

絶縁抵抗計(メガ)を使用するのは、一般的に新築建物の竣工前に行う絶縁抵抗検査のときです。

そのほかには、既存の建物の改修工事やリフォームの際、そして工場などで新たに電気設備を増設したときなどでしょう。

さらに言えば漏電などで、すでに電気が遮断されているときの検査に使用したり、改修後の確認に用いることもあるでしょう。

電気工事を行った現場での絶縁抵抗測定の際には、

正常な場合、値は『∞』を示すのが普通です。

仮に不良箇所があり絶縁不良の状態であれば、

数値は『0』 を示すものです。

このほかに、『1』 など、他の数値を示す場合もありますが、その多くは接続されている機器に関連したものがほとんどで、配線自体の問題というのは少ないものだと考えられます。

しかし、まったく問題ないと言い切れるものではないので、数値が悪い場合は接続されている機器を全て切り離して、正確な数値を測定することが大切です。

それでも数値が戻らない場合は、配線に問題があるか建築段階でケーブルを傷つけている可能性も考えられ、その場合は改修作業が必要になります。

絶縁抵抗計の測定方法

ここから絶縁抵抗計を使っての測定方法を紹介したいと思います。

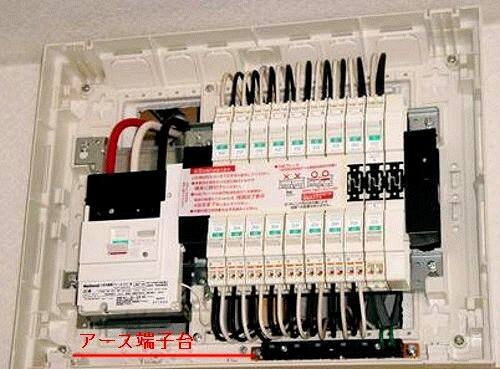

絶縁抵抗の測定には、しっかりと接地されたアース端子が必要で、基本的には分電盤などに取り付けられているアース端子を用いるものです。

この写真は、以前私が施工したお宅の分電盤ですが、アース端子台の右端に接地極からの接地線と屋内に送ってあるラインが確認できると思います。

絶縁抵抗の測定準備として、絶縁抵抗計のアース線側をアース端子に接続します。

これで、絶縁抵抗の測定準備は完了です。

これには、接地極で規定値の接地抵抗が得られている必要があります。

それでは、測定の手順を紹介しておきましょう。

- 主幹ブレーカーを 『OFF』 にする。

- 全ての分岐ブレーカーを 『ON』 にする。

- 主幹ブレーカー二次側の3線にリード線の指針を接触させ測定する。

この時点で問題なければ、“OK” ![]() です。

です。

もし、数値が悪いときは、悪い数値の相にリード指針を接触させた状態で、

分岐ブレーカーを順番に『OFF』 にしていきます。

この測定を行っている途中で数値が戻ったら、その回路が不良だということなので、その回路に接続されている機器を全て切り離して、もう一度測定してください。

それでもダメだったら、次は結線部分で端末機器(配線器具)に繋がっているものを一本ずつ切り離していきます。

これで、不良箇所を特定することが出来るので、不良箇所を改修して最後にもう一度絶縁抵抗の測定を行ってください。

これで、絶縁抵抗計での測定は終了です。

測定準備段階で、分電盤や配電盤に接地端子が無い場合や、接地線も存在しないようなものも、たまに見かけますが、

このような際には、『簡易二極接地抵抗測定方法』で紹介してあるように柱上トランスB種接地を利用する方法もあります。

利用方法は、主幹ブレーカーの一次側中性極(一般的に白)に絶縁抵抗計のアースラインを接続して測定します。

その後は、通常の測定方法と同じです。

今紹介した方法は、あくまで緊急避難的な方法なので、通常は先に紹介した正規の方法で絶縁抵抗の測定を行ってください。

増改築や店舗改修など既存の建物の改修の際には、電気工事に取り掛かる前に絶縁抵抗値を測定しておき、その数値と測定状況を写真撮影して残しておくと、後々のトラブルを回避するのにも役立つし、竣工図面に添付しておけば、信頼度もアップするでしょう。

一人での写真撮影や狭いところでの撮影には、こんなものを用意しておくと便利ですよ。

DOGYU カメ棒500 C6タイプ

絶縁抵抗測定の大切さを再認識いただけたと思いますので、これからもしっかり絶縁抵抗を測定して完璧な状態で、建物を引渡しできるようにしていただきたいと思うので、

手を抜くことなく最後までしっかりとした電気工事を行ってください。

さて、最後に私から、絶縁抵抗計選びのヒントを紹介しておきます。

絶縁抵抗計を選ぶ際には、デジタルのほうがおすすめだと最初に書きましたが、そのほかにアース側ラインは、ワニ口クリップのものが良いと思います。

また、リード側は手元スイッチ付のものを選ぶと測定がスムーズに行えます。

それと、誤ってリード指針に触れても、「イタッ!」

なんてこともなくなるので、ここは譲れないところです。

みなさんも一度や二度は、経験があると思いますが、あれって、けっこう痛いんですよね。

以上雑知識でした。

テスタ、絶縁抵抗計、接地抵抗計や、そのほかの電気工事に必要な工具をお探しなら、こちらをご覧ください。

スポンサーリンク