スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

電磁開閉器の片切スイッチ併用結線

電磁開閉器と100V機器との併用は、電気工事の現場でよく使われるものです。

例えば、照明の数が多くて配線器具の容量では対応できない場合には、照明のスイッチ系統を変更して灯数を減らすか電磁開閉器を使って、そのままのスイッチ系統で点灯させるかしか解決方法はありませんので、片切スイッチを併用した結線くらいは覚えておく必要があると思います。

最も簡単な片切スイッチ併用の結線をここで覚えてください。

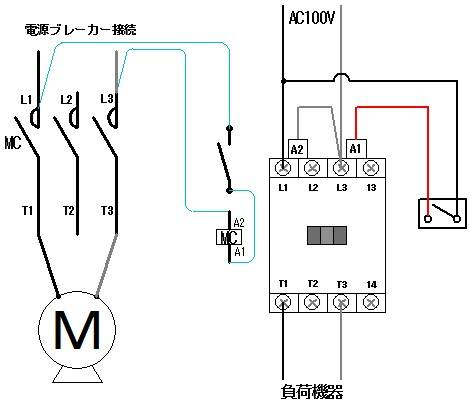

電磁開閉器と片切スイッチ併用結線

片切スイッチと電磁開閉器の結線はとても簡単で、考え方は普通の片切スイッチ結線と変りません。

ただ、照明などの負荷機器が電磁開閉器に変るだけなので、もう説明など必要ないかもしれませんが、せっかく掲載用画像を用意ししたのでご覧ください。

こんなことばかり書いていても仕方がないので、展開結線図からご覧いただきましょう。

なんとも簡単な結線です。

この結線なら、何も考えなくてもすぐにできそうですね。

冒頭でも書いたように、電磁接触器の操作回路を負荷に置き代えるだけなので、電気工事士免状を持っている方なら、すぐにできるでしょう。

このように操作回路だけを考えれば、他のスイッチを使ったとしても同じなので、悩むことはないと思います。

この電磁開閉器を使った実際の写真と結線図を見比べてください。

見て解るように、展開結線図で描いている通りの結線で無事照明が点灯できました。

今回は、撮影用という事で小さな電球2個を同時点灯させていましたが、電磁開閉器の容量を大きくすれば極端な話、100Aでも200Aでも使えるという事です。

負荷へ電気を供給するのは、電磁開閉器の電源端子に繋がっている電源なので、電磁開閉器が作動した時点でブレーカーから直接電気が流れることになるので、片切スイッチに影響はありません。

あくまで片切スイッチは、電磁接触器を作動させるための電流を流すだけなので、それ以上の電流が流れることはないので負荷容量がどれだけ大きくても、定格15A以下の片切スイッチで開閉作業が行えます。

電磁開閉器の作動状態は、下のGIFアニメのようになります。

中央の黒い部分が動いているのが解ります。

この状態を確認することで作動状態を確認して、安全に取替作業を行うことができます。

決して、閉(ON)状態のまま、電磁開閉器に触れないでください。

電磁開閉器を使っているという事は、大電流が流れてるということなので、うかつに触れると大事故に繋がる危険があるので、十分注意してください。

さあ、いかがだったでしょうか。

簡単な電磁開閉器の使い方や電磁開閉器の結線の考え方などをご理解いただけたでしょうか。

スポンサーリンク