スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

木造住宅の配線作業後の確認方法

電気工事というものを覚えるのに適した木造住宅の配線工事についてお話していますが、前の記事で紹介したように、基本的な配線方法は、2種類ですから難しく考えることもないでしょう。

木造住宅だけでなく、仮に大きなマンションなどの集合住宅でも電気工事として行う屋内配線工事の方法は、変わらないので、最初に行う木造住宅の配線作業の段階で、基本的な配線方法を覚えておくことは、電気工事を覚える上で、とても有益なことだと私は思います。

マンションや商業施設などの大型の建物では、その配線本数も膨大な数になるので、結線箇所には、数十本のケーブルがくることも少なくなく、そのケーブルの本数の多さに圧倒されるかもしれませんが、基本的な結線を覚えておけば、簡単に行うことが出来るので、まずは基本をしっかりと覚えて手順どおりの作業を行うことが肝心です。

配線工事完了後の確認作業(ベルテスト)

木造住宅内の配線作業が終わり、結線箇所を全て結線し終えたら、次に行うのが今回紹介する確認作業(ベルテスト)になります。

この確認作業をベルテストと呼びますが、別にベルを鳴らすわけではなく、ルートチェッカーやテスタ、自作のブザーなどを用いて行う確認作業を通称ベルテストと呼んでいるだけです。

この呼び名の由来については、詳しく知りませんのでご了承ください。

まあこんな話は、どうでもいいので、そろそろ本題に入りましょう。

配線完了後に行う確認作業の目的は、もちろん、行った配線に間違いがないかを確認するのが目的です。

コンセント、照明回路の片切りスイッチや3路スイッチ結線などに間違いがないか確認する目的で行うものですが、配線の確認作業も、さほど難しくないので、すぐに現場の電気工事に活用していただけると思います。

配線確認方法

配線確認作業で最初に行うのは、確認する回路の元のケーブルを短絡させることです。

こうすることで、1回路に掛かる配線全てが短絡状態となるのでその短絡状態を利用して、配線の確認を行います。

テスタを用いた確認方法

この方法は、一番簡単な確認方法だと思います。

テスタであれば、どの電気屋さんでもお持ちだと思いますし、すぐに行えますので、一番実践的な方法です。

テスタで確認作業を行う際は、レンジを『Ω』にして行います。

<コンセント回路の確認>

短絡させた回路に接続されている各端末をテスタで計測する。

アナログテスタなら、針が振り切れ、短絡状態を示します。

デジタルテスタなら表示が「0」を示します。

テスタに変化がない場合は配線不良なので、不良個所を特定して手直しを行ってから、再度確認してください。

渡り配線の場合は、第一電源の確認を行い、以降は目視にて確認するか、各渡り箇所を接続して、端末にて計測する。

<照明回路の確認>

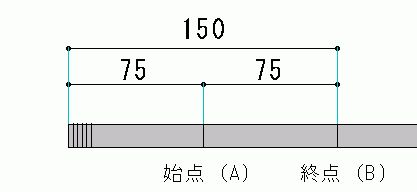

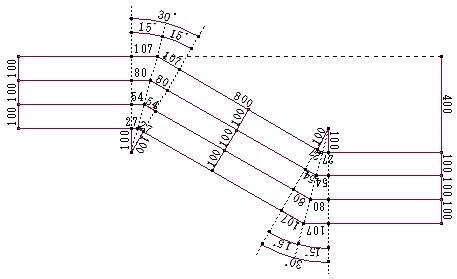

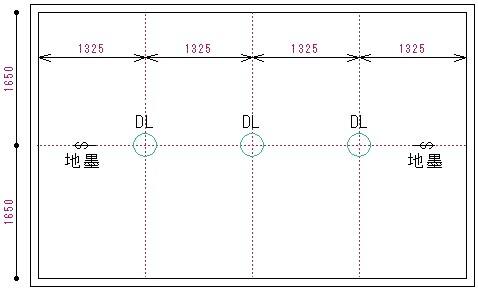

まずは、下の画像をご覧ください。

片切りスイッチ結線の確認方法を簡単に図解したものです。

- 負荷側ケーブルにテスタをあて、数値が「∞」であることを確認する。

- スイッチケーブルを接触させる。

- テスタの数値が「0」になる。

- スイッチケーブルを放し、数値が「∞」に戻れば問題ない。

上記の確認を行っても反応がない、または、最初から数値が「0」の場合は、配線不良なので、改修作業を行ってから再度確認を行ってください。

ルートチェッカーを用いた確認方法

テスタを使っての配線確認では、照明回路の確認の際には、二人必要ですが、配線チェッカーを使えば、一人で確認作業を行えます。

現場での確認作業には、私もこの方法で確認作業を行います。

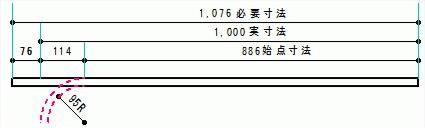

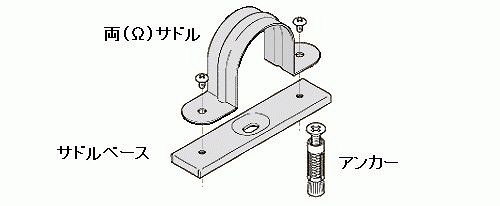

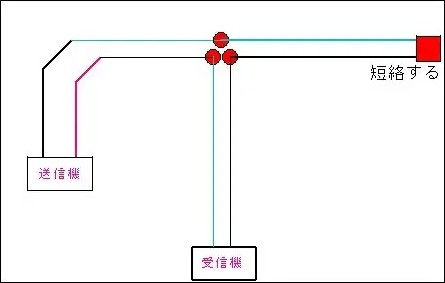

配線チェッカーは、送信機と受信機で一対となっています。

送信機を片方の端末に取り付け、もう片方の端末に受信機を取り付けることで確認出来るので、テスタでの確認のように一人が負荷ケーブルで測定し、もう一人がスイッチ側を操作する必要はありません。

現場での電気工事を一人で行い確認作業を行うときには、この方法がおすすめです。

確認方法は、テスタのときと変わりません。

下の説明図のように、負荷側ケーブルに送信機を取り付け、スイッチ側に受信機を接触させれば、音とランプで知らせてくれます。

今回紹介した配線チェッカーのほかに、こんなものも有るので、みなさんの使いやすい物を選んでお使いください。

これは、スーパールートチェッカーといって、チェックターミナルを使うことで、一度に複数回線を確認できるものです。

配線後や改修工事などでの回路確認が簡単に行えるので、あると便利な機器の一つです。

以上、配線作業終了後の確認作業の方法を説明でしたが、お分かりいただけましたか。

確認作業と言うからもっと大変なのかと思われていたのではないかと思いますが、ここまで読み終わったら対して難しくないと感じていただけと思います。

それでも、この簡単な確認作業を怠ると、配線不良や結線不良などを確認できず、不良個所があっても見逃してしまって、そのまま工事が進んでしまうことになるので、とっても大切な作業ですから、ここは怠らないようにしてください。

電気工事に使う工具をお探しなら下記サイトをご覧ください。

スポンサーリンク