スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

簡易二極接地抵抗測定方法

電気工事で接地極がとても重要な設備であることは、第一種、第二種を問わず電気工事士試験でもその重要性と測定値の正確な測定が大切であることを繰り返し問われるように、近年の電子機器などの普及により、接地極の重要性が叫ばれています。

とても重要な設備である、接地極の測定に用いる

『接地抵抗計』を使った測定方法を紹介しましたが、都市部などでの既存建物においては、補助極の隔離距離をとることが困難な場合も多いし、そもそも補助極を打込むところすら無い場合もあり、そんなときのために、ここで紹介する

『簡易二極接地抵抗測定法』を覚えてもらいたいと思って紹介することにしました。

簡易二極接地測定方法

電気工事で行う接地極の接地抵抗測定法として一般的なのは、前に紹介したように補助接地極2本を用いた方法ですが、この測定法を用いるためには、補助極を隔離するための十分なスペースが必要となります。

新築住宅やマンション、商業施設、工場などの場合は、敷地も広く補助極の設置もさほど難しくないでしょうが、これが都市部の狭い敷地や既存の建物では、補助極の隔離距離をとるのは非常に難しくなり、正確な接地抵抗値を測定するのは困難です。

それでも、電気を安全に安定して供給するためには、接地抵抗値の正確な測定は必要不可欠なので、何らかの方法で正確な値を測定しなくてはなりません。

そこで、今回紹介する『簡易二極接地測定法』を用いるのです。

この方法なら補助極の隔離距離を気にすることなく、ほぼ正確な接地抵抗値が測定できるので、とても有効な方法なので是非覚えていただきたいものです。

『簡易二極接地抵抗測定法』に用いるのは、下記の画像のような接地抵抗計です。

これは、共立電気計器の簡易接地抵抗計で、一般的な接地抵抗計と違い、補助極が無く本体とリードのみの構成となっています。

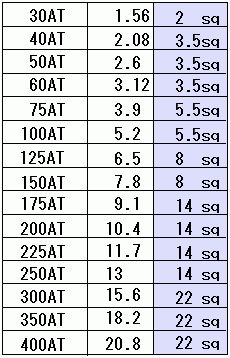

『簡易二極接地抵抗測定法』では、B種接地以上の接地線を用いて簡易的に測定します。

一般的に小型の分電盤などに用いられる接地極としては、D種接地が一般的なので、この方法で接地抵抗値を測定することはできません。

しかし、一般住宅では通常B種以上の接地極などないのが大多数だし、小規模なビルなどでも設けられているところは、極めて稀だと経験上感じています。

避雷針などのように、表示がある場合を除いて、ほとんどの場合アース自体に何種の接地工事が施されているのか表示もないので、使用できるアースかどうかの判断がつきません。

B種以上の接地線を探すには、竣工図面を見るのが一番簡単な方法ですが、そもそも竣工図面を保管していないところや竣工図面を施主に渡ししていない場合などもあり、

竣工図面から探すのも困難な場合が多いのが実情です。

さて、こんなときみなさんならどうされますか。

私は、上記で示したような苦労をすることはありません。

電気工事をされている方なら、もうお解かりですよね。

・・・ ・・・

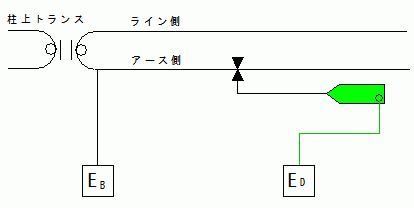

その答えは、下記の画像を見れば解ります。

解りましたか?

そうです!

電力会社が設置している柱上トランスB種接地を利用するんです。

この方法なら建物内のB種以上の接地極を探さなくてもすぐに測定することができるので、私は苦労することなく接地測定ができるんです。

本来なら、建物側の接地極を利用するものですが、どうしても解らない場合には、このように測定することもできるという事を覚えて置けば要らぬ苦労をすることなどありません。

でも・・・

『簡易二極接地測定法』を用いるためだけに、新たに最初に紹介したような接地抵抗計を買うのは・・・と思う方も少なくないと思います。

なので私は、従来の接地抵抗計を使って、同じように、『簡易二極接地測定法』を行っています。

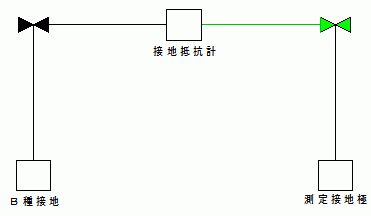

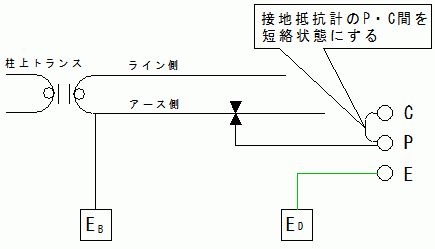

その方法も、いたって簡単なのでここで覚えて活用してもらえればと思うので、下の解説図を見てください。

このように普通の3極式接地抵抗計の補助極端子 (P・C)を短絡状態にすることで、

『簡易二極接地測定法』での測定ができるので、新たに接地抵抗計を購入することもありません。

『簡易二極接地測定法』は、活用範囲が広いので、是非覚えていただきたい方法です。

測定時の接地抵抗値は、内線規定に定められた接地工事方法及び接地抵抗値を遵守してください。

スポンサーリンク