スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

墨だし作業の基本( 地墨)

電気工事だけでなく、建築に携わるすべて業者に必要な墨だしの基本的な話で、これが理解できていなければ電気工事の現場に行っても何も出来ないことになるので、絶対に知っておかなくてはならない知識です。

とは言っても基本さえ覚えてしまえば、誰だって簡単に墨だし作業はできるので、間仕切りも何もない状態でも図面上に指示された位置に配線することも出来るので作業自体が滞ることはありません。

図面から読み解く基準墨

電気工事だけでなく建築工事では、墨だしが基本です。

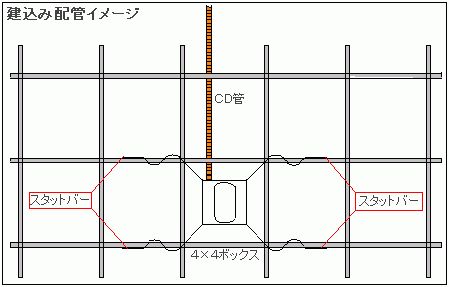

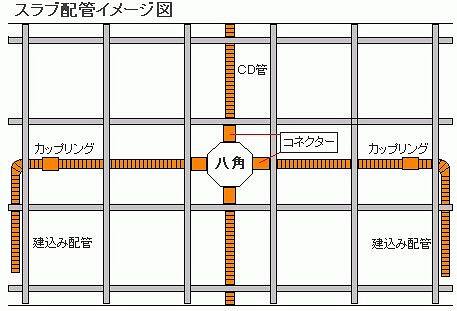

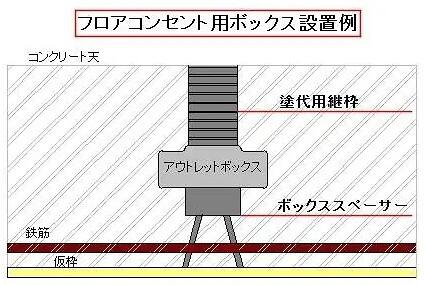

RC造の建物での建込み配管やスラブ配管でも図面を読み解き、指定された位置に各機器を配置しなくてはならないし、屋内の配線作業においても同じなので、作業前の墨だしが重要になります。

この墨だしの段階で間違ってしまうと、その後の作業すべてがおかしくなって、建築会社や施主の求める建物に仕上げることが出来ません。

それはペナルティーの対象となり、手直しに掛かる費用の負担を求められて多大な損害を招いてしまい、大きな赤字を出してしまうことに直結します。

資金力のない会社では致命傷となることもあり、倒産ということにも成りかねません。

それほど、重要な作業であることを肝に銘じて行わなくてはならないのです。

墨だし作業が重要であることを認識したところで質問ですが、どのように墨だし作業を行ってますか。

図面に記載されている縮尺を基に実際に寸法を測ってますか。

これも、あながち間違いではないのですが、仕上がり図面などはコンクリートの状態からウレタン吹き付けやボード仕上げなどを行うので、コンクリート面から仕上がり分を考慮して墨だしを行わなくてはなりません。

また、コンクリート面がきっちり収まっていればいいのですが、バチッていたりすれば正確な寸法を追い出すことは困難です。

結果的に、間違った墨を出してしまうことになり、仕上がりも指示どおりのものにならないことになるので、ペナルティーの対象となってしまいます。

こんなことがないように建築図面には、基準線を記してあります。

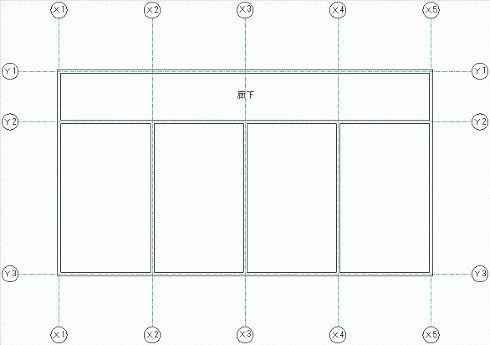

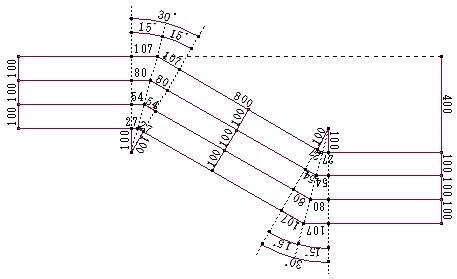

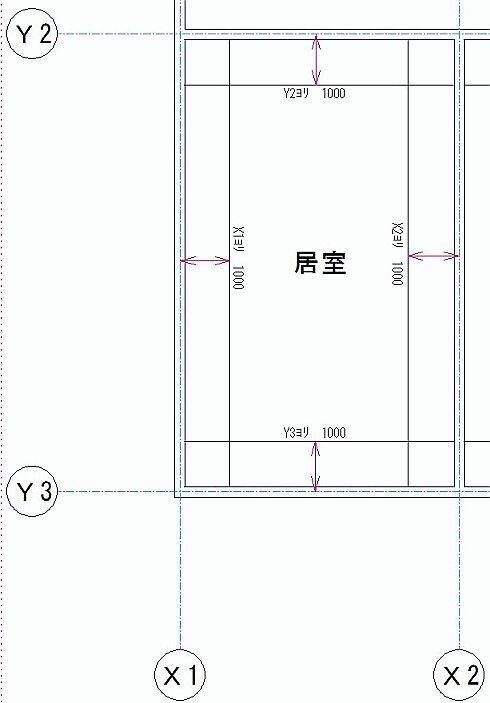

おそらく図面の中に基準線があることは、知っていると思いますが、ご存知でない方のために簡単な図面を描いてみたたので見てください。

簡単な図面ですが、十分基準線の存在は理解できると思います。

図面上で壁芯の基準線が描かれていますが、その基準線にそれぞれ、「X」「Y」の数字が記入されています。

これが、建物の図面上の基準線になります。

この図面では、

- 「X」側が、①~⑤まで

- 「Y」側が、①~③まで

となっています。

建物は、この基準線を基本として建ちあがるので、すべての業者が、この基準線を基に工事を進めることになります。

スラブ配管では壁芯から追い出せば求める距離は出ますが、コンクリート打設後に壁芯を一々出すのは面倒です。

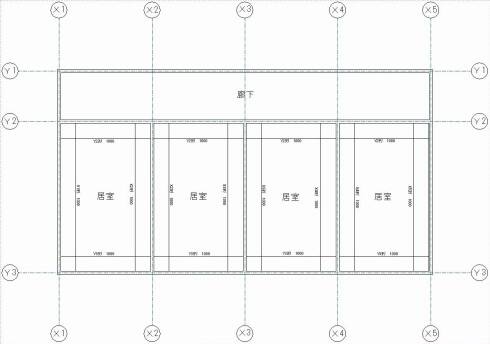

そこで、建築会社側で、各基準線を出してくれます。

私たち、電気工事士やそのほかの業者は、この基準墨を基にして内装工事の墨だしを行うのです。

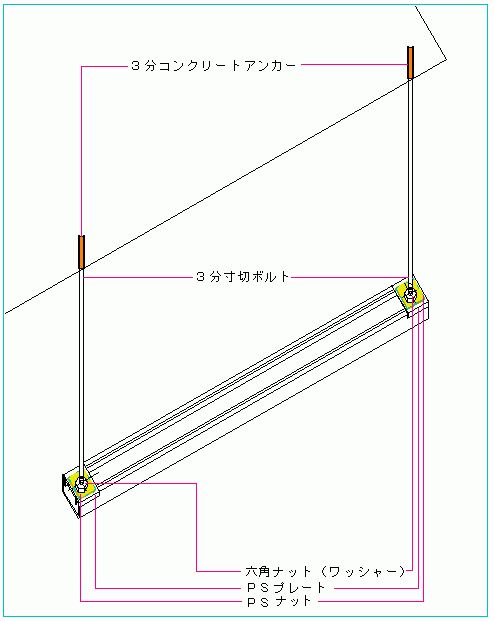

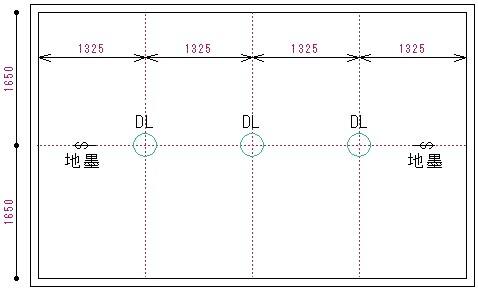

その基準墨とは、こんな感じです。

今回は、紹介のために図面上に描きましたが、実際の建築現場ではコンクリート上に描かれています。

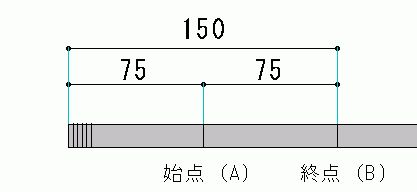

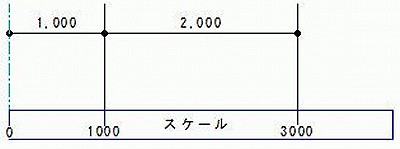

この基準墨の見方は、下の図をご覧ください。

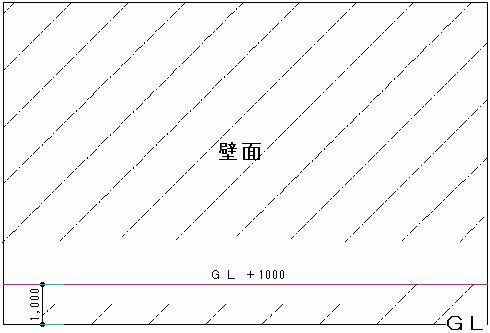

見て解かるように図面上の基準線から1.000mmのヨリ墨が記されています。

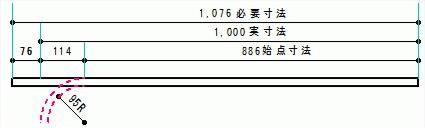

仮に求める寸法が、基準墨から3.000mmだとして、計測方法を簡単な説明図で紹介しておきます。

<実寸計測する場合>

基準墨にスケールの1.000mm(1m)を合わせ、寸法計測の3.000mmに記しをつける。

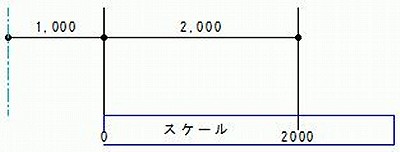

<ゼロ計測する場合>

基準墨にスケールのゼロを合わせ、壁芯からのヨリ分(1.000mm)を引いた2.000mmに記しをつける。

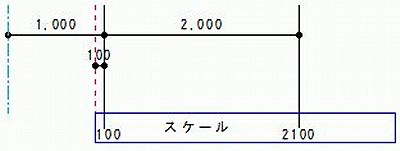

<100キリ計測する場合>

基準墨にスケールの100mmを合わせ、壁芯からのヨリ分(1.000mm)から100mmを引いた900mmを実寸法(3.000mm)から引いた2.100mmに記しをつける。

こうして基準墨と基準線を利用して各機器の取付け位置を正確に計測して取り付けていき、施主さんの求める建物を仕上げていくのです。

正確に墨をだして手直しやクレームの無い電気工事を行ってください。

次は、FL、GL、BLについてお話します。

スポンサーリンク