スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

木造住宅における配線作業の流れ

電気工事の中でも、基本中の基本とも言える木造住宅の配線作業の流れについてお話いたします。

電気工事を初めて行うときにいきなりRC(鉄筋コンクリート)などの現場ではなく、木造住宅の配線から始めるのが一般的だと思います。

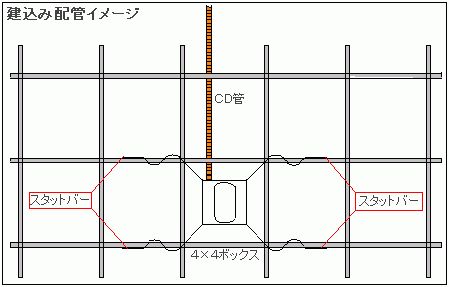

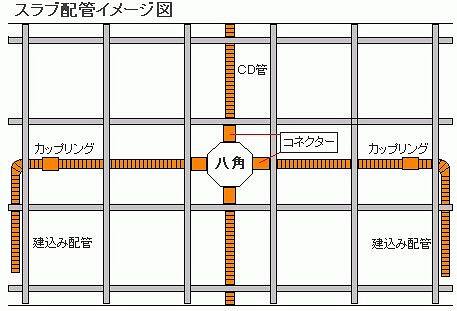

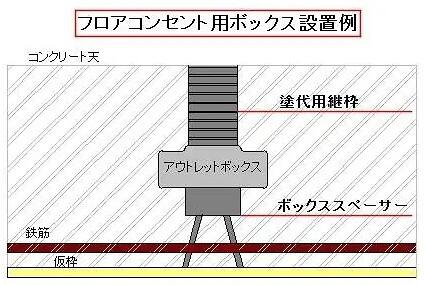

その理由は、鉄筋コンクリートなどの建物では、その性質上、配管をコンクリート内に埋設するのが一般的で、配線系統や配管径などを間違うと、後の作業が大変になります。

しかし、木造住宅の場合、配線作業後に内装工事を行うので、配線終了後に確認作業を行うことができるので、仮に配線系統が間違っていたとしても、手直しすることができるので、電気工事が初めての方でも、先輩方の指導の下、いきなりでも行えるということなのです。

ですから、私のところでも新人電気工事士さんには、まず木造住宅の配線作業から行ってもらいます。

木造住宅の配線作業の前に

木造住宅といっても、お客様の大切な財産ですから、むやみやたらと配線するわけにはいきません。

注文住宅などでは、休日にお客様が建築の進行状況を見に来られることもあるし、他の業者の邪魔になるような配線ではいけないので、配線に取り掛かる前に現場の状況を把握し、ある程度の配線ルートを決めることから始めます。

最近の住宅は、電気機器なども多くなり、それに伴って、電気設備の量も増えています。

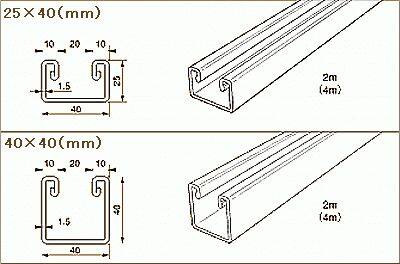

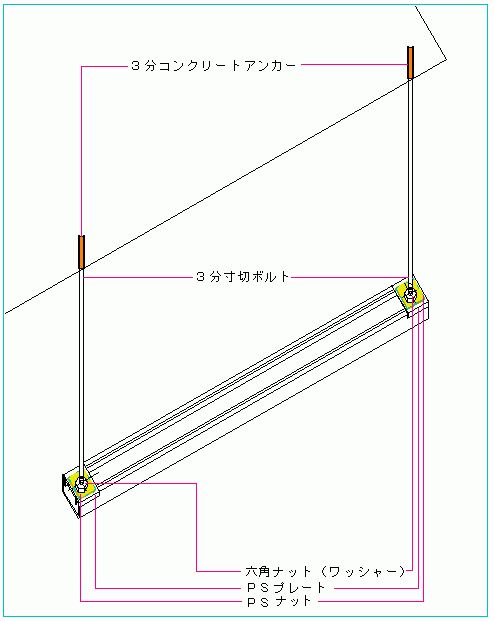

したがって、配線するケーブル本数も種類も多くなっているので、従来のようにステップルを使って構造材に直接支持することが困難な場面も多々あります。

そこで、ケーブルフックなどを用いて、配線する方法などを併用して、屋内の配線工事を進めるのです。

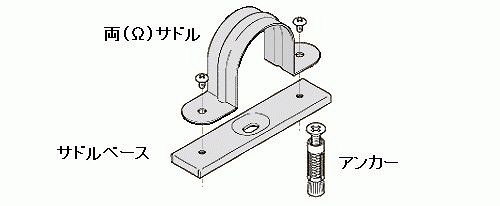

そのケーブルフックとは、下の画像のようなものです。

ご覧のように、U字型のフックを構造材に打込んで、そのフック部分にVVFケーブルなどを配線します。

これなら少ないスペースで多くのケーブルを配線することができるので、ステップルを使って構造材に直接支持するよりも、きれいに収まります。

もちろん、端末などへの配線のように、ケーブル本数が少ない場合は、従来どおりステップルを用いて配線します。

このように、木造住宅の配線作業にも、その時々に応じた方法と使用材料を選択しつつ配線作業を進めることで、見た目にもきれいに、尚且つ大工さんなどの作業の邪魔にもならない配線が可能となるのです。

また、最近の住宅は、高気密化された住宅なので、ケーブルの立上げや引下げの際にも、そのルートの確保が重要です。

各住宅メーカーなどで、その配線ルートの確保の方法も違いますし、配線用に貫通などをした場合の処理方法もそれぞれ違うので、この点に関したは、各住宅メーカーの担当者に確認して配線作業を進めてください。

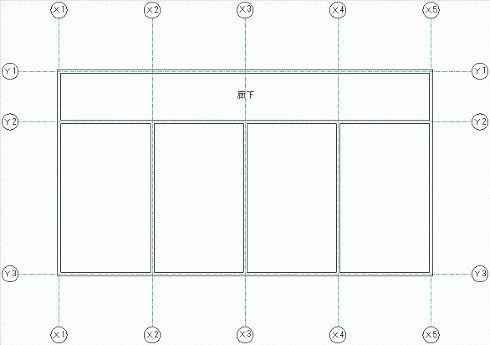

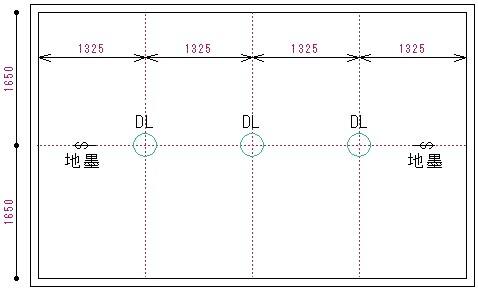

配線作業の簡単な説明はこんなところですが、配線作業の前に、配線の基本となる電気図面を描いておかなくてはならないのは、云うまでもありません。

この電気図面の作成に関しては、電気図面作成をご覧ください。

電気工事に使う工具をお探しなら下記サイトをご覧ください。

スポンサーリンク