スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

電磁開閉器のON、OFF押釦併用結線

電気工事の中でもどちらかと言えば計装関係の仕事なので、実際の現場で行うことは少ないと思います。

ほとんどの場合、各機器に制御盤がついてるので電気工事としては、その制御盤まで必要な電源を送るだけなので、内部の構造や制御回路の仕組みは、気にしないのが普通だと思います。

しかし、時々、簡単な制御だからと、こちらに振られることもあり、そんなときに慌てないようにしておく必要があるので、基本的な制御方法くらいは知っておく必要があると思うので、このカテゴリで、その基本的な使い方を紹介しています。

電磁開閉器のON、OFF押釦併用結線

電磁開閉器ですが電気工事士の間では、こんな呼び方はしていません。

普通、電気工事士間では、「マグネットスイッチ」と呼ぶことが多いと思います。

少なくとも私の周りの方は、ほとんどこう呼んでいます。

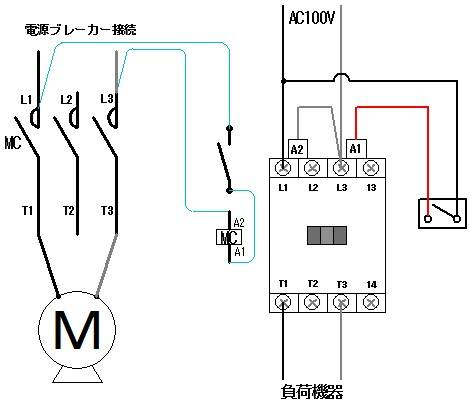

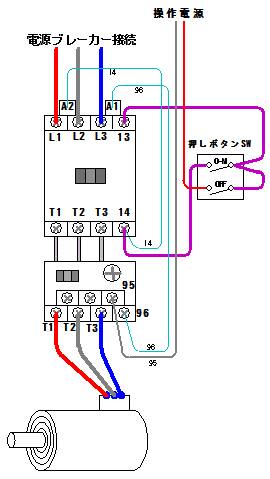

さてここでは、電磁開閉器を用いるとき最も簡単で基本となる、押釦(ON、OFF)スイッチを使った結線を紹介します。

言わば、電磁開閉器を用いたさまざまな制御の基本だし、電気工事の中で行う電磁開閉器の使い方としても多い使い方だと思うので、この結線だけはしっかり覚えておいてもらいたいものなので、まずは簡単な展開結線図を見てください。

この展開結線図で解るように通常のモーターに電磁開閉器を用いて、遠隔操作で開閉するようにする結線です。

もちろん三相動力モーターの制御を表したものなので、押釦スイッチも200V対応のものを用いています。

実際の結線を図にしてみたので見てください。

この結線では、動力用開閉押釦を離れた場所に設置するようになっていますが、電磁開閉器と動力用開閉押釦押釦が一体になったものもあるので、その場で操作する場合には、そちらを使うといいでしょう。

展開結線図も一部イラストなどを用いていますが、電磁開閉器の接続説明で用いられているものと同じものなので、これに関する解説はいらないのかもしれませんが、この展開結線図で注目するのは、接点部分です。

電磁開閉器にはそれぞれ接点記号がああるので、ここさえ間違わなければ電磁開閉器本体やサーマルリレー内部の結線部分は、見る必要がないとも言えます。

しかし内部制御回路を理解しておかないと間違ったときの対処方法も解らないので、眼を通してください。

ここで、解説図として紹介しているものは、三菱電機のサーマルリレー付き電磁開閉器です。

私は、これまで三菱電機の電磁開閉器を多く使っています。

もちろん全てこの電磁開閉器を使っているわけではなく、接続機器の容量に合わせて選択しなくてはならないのは言うまでもありません。

使い勝手がいいので、私はいつも三菱電機の電磁開閉器を使って使っていますが、別に他社のものが悪いと言う事ではないので、使いやすいメーカーのものを使えばいいと思います。。

まあ、私は永年使っているので、故障なども少なく信頼性も抜群だから、今後も三菱電機の電磁開閉器を使い続けると思います。

なお、動力用開閉押釦(ON/OFF)スイッチにも露出型や埋込型などいろんなものがありますが、参考程度ですが私がよく使っているものを紹介しておきます。

私がよく使っているものなので、あくまで参考程度に見てください。

電磁開閉器と動力用開閉押釦を使うことで、離れたところから操作することが出来るので、現場での電気工事に応用することができるものです。

ここで、見てもらった動力用開閉押釦と電磁開閉器の組み合わせが、基本の基本になるので、この結線が理解できないと他の機器との組み合わせも理解することができなくなり、最終的にはトラブルの原因となってしまう可能性が高くなるので、気合を入れて覚えてください。

操作電源別結線

最後に、操作電源を別にする場合の結線を紹介しておきます。

操作電源を別に取る場合も基本的な結線は変りません。

ただ一つ大きく違うところは、電磁開閉器の一次側から動力用開閉押釦スイッチへ配線されていた電源が無くなる事です。

操作電源を別にする場合、電磁開閉器の操作回路が100V対応であれば、操作電源のみ100Vにしてもかまいませんし、そのまま単相200Vでもかまいません。

但し、配線を変更する場合は、サーマルリレーを正しく動作させるため、適切なケーブルを使用するようにしてください。

不適合のケーブルを使用すると、サーマルリレーが正しく作動しないことがあり、許容電流値を超えてモーターが運転を続けてしまうなど、事故の原因ともなりかねないので、十分注意してください。

適応ケーブルの選定に関しては、各メーカーの参考資料を参照して確認してください。

因みに、三菱電機の電磁開閉器技術資料は、こちら⇒⇒⇒電磁開閉器技術資料

スポンサーリンク