スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

接地抵抗計(アーステスター)の測定方法

電気工事を行う中で、欠かせないのが接地工事ですが、前項で各種接地工事の抵抗値などを内線規定から抜粋して紹介しましたが、本文の中で余談として紹介したように

接地抵抗値を得るのに苦労することもあると思いますが、求められる接地抵抗値を得られなければ受電することができません。

一般住宅などのD種接地工事のように、接地抵抗値が容易に得られるものだったら、さほど苦労することもないでしょうが、

A種、B種、C種のように、接地抵抗値を得るのに苦労することもよくあることです。

電気工事として重要な接地工事を行う上で必要不可欠なのが、接地抵抗計(アーステスター)です。

今回は、その接地抵抗計の測定方法を紹介したいと思います。

接地抵抗計(アーステスター)の測定方法

一般住宅からビル、マンション、工場、商業施設とさまざまな建物に供給されている電気を安全に使用するために欠かすことができないのがアースですが、その接地抵抗値を測定するのに用いるのが、接地抵抗計(アーステスター)です。

電気工事士なら電力会社への送電申請時に接地抵抗値を記入することは、知ってると思いますし、当然のことながら接地抵抗値は、決められた、A~D種接地の基準抵抗値を下回っていなくてはなりません。

接地抵抗値を正確に測定するためには、使用する接地抵抗計を正しく使い正確に測定しなくてはならないのは言うまでもありません。

電気工事士試験のときにも、接地抵抗の求め方などを勉強したと思いますが覚えてますか。

接地抵抗測定に用いる接地抵抗計には、各メーカーからいろいろなものが販売されていますが基本的な測定方法は、どれも同じだと言って差し支えないでしょう。

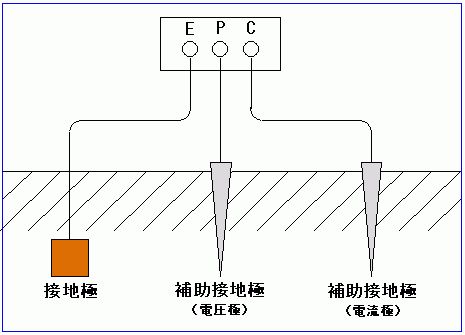

まずは、下の図をご覧ください。

接地抵抗計は、このように設置します。

E=接地極。

アース棒や銅板など

P=補助接地極

電圧極

C=補助接地極

電流極

このように覚えてください。

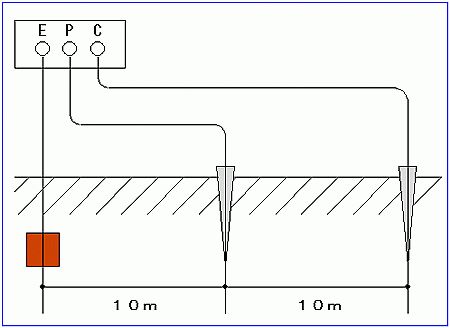

次は、接地抵抗計での測定時の補助接地極の設置についてですが、基本的には接地極からの直線上に設置して測定します。

接地極と補助接地極の隔離距離は、上の図のように10m以上離して設置してください。

この隔離距離が短すぎるとE、C間の電圧降下が安定せず正確な測定ができません。

仮に隔離間隔が短い状態で測定した測定値が規定範囲内であっても測定値に誤差が生じ、送電前の確認時に規定値を満たしていないために電力会社からの送電を受けられないという事態にもなりかねないので、接地抵抗の測定には十分注意してください。

まあこのあたりは、電気工事を行ってれば常識の範囲なので、電気工事士なら問題ないでしょう。

また、測定時の補助接地極の設置位置は、適度な湿り気をおびたところに設置してください。

適度な湿り気が無く乾燥した地点に設置しなくてはならない場合は、補助接地極周辺に水を撒き、適度な湿り気を与えてから測定してください。

以上が接地抵抗計(アーステスター)の測定方法になります。

尚、実際に電気工事の現場で測定する際は、各接地抵抗計の取扱説明書を熟読して正しい取り扱い方法で測定するようにしてください。

各メーカーで、多少の測定方法の違いがあるので、この点はご注意を!

本章の最初にも接地抵抗計を紹介しましたが、接地抵抗計をはじめ、その他(テスター、絶縁抵抗計、検電器、検相器)の電気関連計測器をお探しなら

こちらのサイトをご利用ください。

スポンサーリンク