スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

木造住宅の配線作業

前回、木造住宅の配線の流れについて簡単にご説明しました。

本文の中にも書いたように、電気工事における木造住宅での配線作業は、今後行う、RC(鉄筋コンクリート)や鉄骨などの工事の基本となるものですから、この木造住宅の配線作業で、電気工事の大まかな流れと、基本的な検査方法や確認方法を勉強してください。

とはいっても、実際に電気工事を行っているときには、現場の状況や、時間的な制約の中での作業となるので、全てを配線作業の中で学ぶのは困難ですから、事前に少しでも知識を持っておくことで、電気工事の現場での作業に対する理解も早くなると思うので、この項目が、みなさんのこれからの電気工事の一助となればと考えています。

今回は、実際の電気工事についてお話をしたいと思います。

配線工事における配線の種類

電気工事の配線方法といっても、たいしたことはありません。

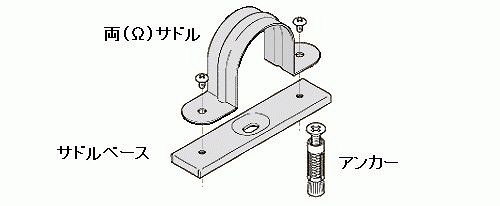

前の記事にも書きましたが、木造住宅の配線の基本は、梁などの構造材にステップルで支持するのが基本です。

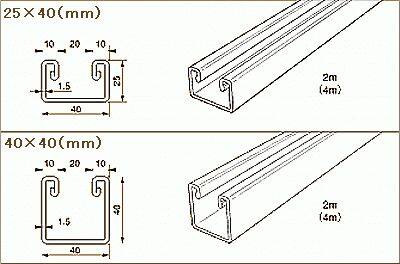

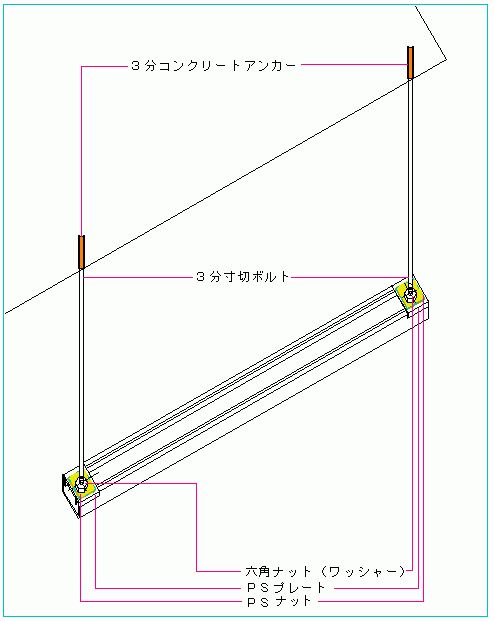

その他の方法も前回の記事の中に写真を掲載して紹介したように、U字型のフックなどを利用して行う方法も併用します。

このほかにも、簡易のケーブルラックのようなものもあるので、それらも使って、最適な配線を行うのが電気工事士として当然の責務です。

実際に使用する材料に関しては、ジェフコムやデンサン、未来工業、ネグロスなどの、電気設備資材関連のメーカーサイトにWebカタログがあるので、そちらで確認することができます。

今紹介したメーカーのホームページリンクを掲載しておきますので、みなさんの必要なものは、こちらで確認してください。

このほかにも、Panasonicや東芝、神保、日動電工etc他にもあります。

材料関連の話はこれくらいにして、実際の配線方法を説明していきましょう。

基本的な配線方法は、私たち電気工事士が言う

「パラ配線(並列)」と「渡り配線(直列)」の2種類です。

実際の電気工事の現場では、この2種類の配線方法を織り交ぜて、電気的に余分な負荷や抵抗が掛からないように作業を進めます。

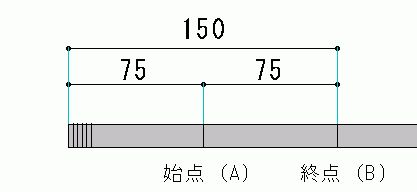

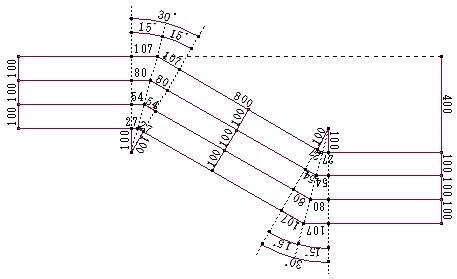

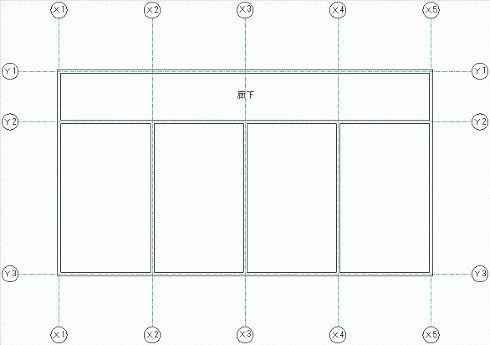

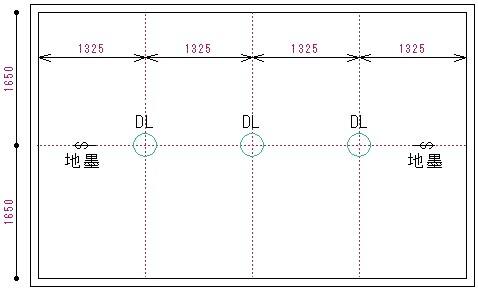

「パラ配線(並列)」と「渡り配線(直列)」を簡単に図解しておきましたので、参考にしてください。

ご覧いただいてお解かりだと思いますが、

「パラ配線(並列)」は、電源を持っていき、そこから各機器やスイッチなどに配線する方法です。

「渡り配線(直列)」は、端末機器を経由して、順番に繋いでいく配線方法です。

「パラ配線(並列)」の場合は、電源から直接結線して、各機器などへ配線するので、電圧降下などもほぼ同じになるので、電源ケーブルの許容電流値だけ気をつければ、後はさほど気にする必要はありません。

それに比べて、「渡り配線(直列)」の場合は、

端末機器を経由するため、元の電源ケーブルから各機器を経由する段階で、余分な抵抗と電流が流れるため、本来VVF1.6で配線できるところでもVVF2.0を使用しなくてはならないという、不便があります。

仮に、コンセントを1回路に5つ設置するとして、

「パラ配線(並列)」なら、5つ全ての配線をVVF1.6で行えますが、

「渡り配線(直列)」の場合には、電源投入の最初の機器から4つ目までは、VVF2.0で配線し、最後の一つだけVVF1.6を使用するといった感じになります。

このように、簡単な配線ですが、そこには、電気工事としての基本をふまえた配慮が必要なので、各ケーブルの許容電流値と距離による電圧降下を考慮して、使用するケーブルを選定しなくてはなりません。

とまあ、ちょっと小難しく書きましたが、基本に忠実に電気工事を行えば、何の問題もないので、ここで紹介したことは、予備知識として頭の片隅にでも入れておいてもらえば結構です。

電気工事に使う工具をお探しなら下記サイトをご覧ください。

スポンサーリンク