スポンサーリンク

サイト内に一部広告が含まれています。

電磁開閉器のフロートスイッチ併用結線

フロートスイッチと電磁開閉器の組合わせは、ビルやマンションなどの高架水槽の貯水量を知るために使われることの多い結線で、設備工事のときに必要な結線です。

また、地下ピットなどの排水を目的としたときにも用いられることが多く、こちらも設備工事関連になるので電気工事としては、電源の送りと電極棒との配線が電気工事となることが多いです。

でも時々、電気工事側でシステムを組むこともあるので、覚えておきたい結線の一つだと思います。

電磁開閉器とフォロートスイッチの結線

冒頭で紹介したように主に水関係で使われることが多いので、電気工事士が直接組むことは少ないですが、覚えておいて損はないので、この機会に覚えてください。

「覚えるのも面倒だ」

と言う方は、ブックマークして、必要なときに見られるようにしておけば、現場ですぐに確認できるて便利だとなので、ブックマークしておいてください。

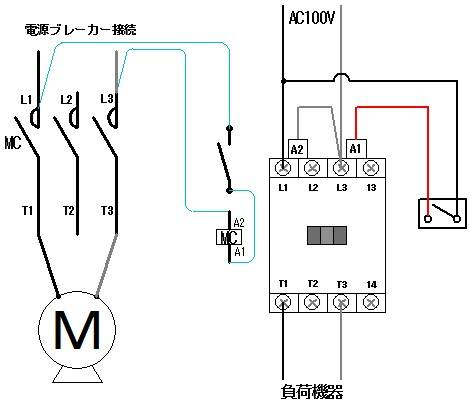

それでは、今回も展開結線図から見てもらいましょう。

これを見ただけで水関連の操作をすることは解ると思います。

建築現場で、よく見かけるものなので、電気工事を行っていると制御盤から電極の保持器までの配管や入線などをすることも多いと思います。

ですからある意味、電気工事士にもお馴染みのものだとも言えると思います。

さて次は、実際の機器接続況を接続図として掲載してあるので確認してください。

少しゴチャゴチャして見辛いかもしれないけど、ゆっくり見れば簡単な結線なので、それほど難しくないと思います。

通常よく使う簡単なフロースイッチ結線なので、これを基本として切替スイッチを併用して、自動、手動の切替運転の制御を行うことができます。

ここまで制御できれば、よくある加圧ポンプなどの制御盤とほぼ同じものができるでしょう。

タンク側の電極棒の保持器は、このタイプが使われていることが多いと思います。

当然、この保持器に取付ける電極棒と水中で電極が触れないようにする

碍子のセパレーターとがセットになります。

これら3つで1セットですが、電気工事で扱うことは少ないので、知識として覚えておく程度でいいと思います。

ここで紹介してるものは、5極用なので結線図で紹介している3極用ではないので、お間違えなく。

操作電源別結線

最後に、操作電源を別にする場合の結線を紹介しておきます。

操作電源を別に取る場合も基本的な結線は変りません。

ただ一つ大きく違うところは、電磁開閉器の一次側からフロートスイッチへ配線されてた電源が無くなる事です。

操作電源を別にする場合、電磁開閉器の操作回路が100V対応であれば、操作電源のみ100Vにしてもかまいませんし、そのまま単相200Vでもかまいません。

但し、配線を変更する場合は、サーマルリレーを正しく動作させるため、適切なケーブルを使用するようにしてください。

不適合のケーブルを使用すると、サーマルリレーが正しく作動しないことがあり、許容電流値を超えてモーターが運転を続けてしまうなど、事故の原因ともなりませんので、十分注意してください。

適応ケーブルの選定に関しては、各メーカーの参考資料などを参照して確認してください。

因みに、三菱電機の電磁開閉器技術資料は、

こちら⇒⇒⇒電磁開閉器技術資料

スポンサーリンク